21 января 1900 года родился писатель Олег Васильевич Волков. Около тридцати лет провел он в советских тюрьмах, лагерях и ссылках. В 1929 — 1931 годах жил в ссылке в Туле и Ясной Поляне, был заключенным в тульской тюрьме. Воспоминания об этом времени нашли отражение в книге «Погружение во тьму».

Когда его спрашивали, что нужно делать, чтобы и в лагере оставаться человеком, Олег Васильевич отвечал: мыть руки и не ругаться матом. А в ответ на тут же возникающее недоумение пояснял: вы думаете, это так просто — мыть руки, когда их никто вокруг не моет?

В одиночной камере, где провел несколько месяцев, Волков переводил по памяти Гомера с греческого на французский, потом — на английский и немецкий — он шесть лет работал переводчиком в миссии Нансена, у корреспондента Ассошиэйтед Пресс, у концессионеров, в греческом посольстве. Иной возможности для общения с кем-то уже не было — только с Гомером. Но именно он и помогал выжить.

Два срока Олег Волков провел на Соловках.

Первый же раз был арестован в феврале 1928 года за отказ стать осведомителем, был приговорен к трем годам лагеря по обвинению в контрреволюционной агитации и направлен в СЛОН. В апреле 1929 года лагерный срок заменили высылкой в Тульскую область, где Волков работал переводчиком технической литературы. В марте 1931 года его опять арестовали, и дали пять лет все за ту же контрреволюционную агитацию. В 1936 году оставшийся срок заменили ссылкой в Архангельск, а в июне арестовали вновь, с тем же пятилетним сроком заключения. В 1941 году освободили, а в марте 1942-го вновь дали четыре года лагерей за контрреволюционную агитацию.

В апреле 1944 года Волков был освобожден по инвалидности и переехал в Кировабад, где работал преподавателем иностранных языков. Потом жил в Малоярославце и Калуге, работал переводчиком в московских издательствах. Но в 1950-м был арестован в пятый раз и сослан в Красноярский край, где был разнорабочим, водовозом, плотником, а затем охотником-промысловиком. В апреле 1955 года был освобожден из ссылки и приехал в Москву.

В 1957 году по рекомендации Сергея Михалкова Волкова приняли в Союз писателей СССР. Он писал повести, рассказы, очерки, перевел два тома книги А. Боннара «Греческая цивилизация», мемуары Э. Эррио «Из прошлого. Между двумя войнами», книгу «Ренуар», написанную сыном художника, романы О. Бальзака, Э. Золя, Линдсея. Был одним из основателей и активным членом «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры», из которого впоследствии вышел. Олега Волкова также считают одним из основоположников советского экологического движения.

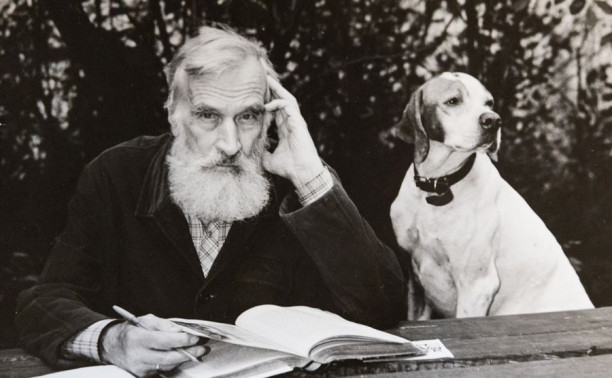

В 1993 году, выгуливая собаку, 93-летний писатель упал в двухметровую яму, оставленную неогороженной строителями, и сломал ногу, после чего мог передвигаться только по квартире. Умер 10 февраля 1996 года.

Его главный автобиографический труд «Погружение во тьму», написанный в начале 1960-х годов и не напечатанный А. Т. Твардовским в журнале «Новый мир», был впервые опубликован в Париже в 1987 году, в СССР — только в 1989 году. Немало места в этих воспоминаниях отведено и тульскому периоду жизни. Конечно, интереснее прочитать все в целом, здесь же воспользуемся некоторыми отрывками, относящимся к периоду 1929−1931 гг.

«…В Ясной Поляне меня встретила моя сестра Наталья. Она с мужем, князем Кириллом Николаевичем Голицыным, очутилась там по тем же причинам, что стремили туда и меня. Кирилл, вовсе юнцом попавшийся провокатору, провел пять лет в Бутырской тюрьме. Лишенный права жить в столице, он приютился под крылышком Александры Львовны Толстой. Молодоженам нашлась и работа: Кирилл художественно оформлял стенды музея, сестра втягивалась в ремесло „шрифтовика“. При повторном — десятилетнем — сроке мужа приобретенное умение помогало ей одной подымать троих сыновей.

Голицыны подыскали мне жилье на деревне — половину просторной избы, отделенную коридором от хозяйской. Глава семьи Василий Власов, средних лет обтершийся мужик, был втянут Толстыми в орбиту проводимых ими просветительских начинаний.

Однажды Василию довелось играть во „Власти тьмы“ трагического мужика. С тех пор, когда случалось — вовсе не редко — выпить, он разражался театральными рыданиями, неизменно находя о чем сокрушаться. Попал на импровизированную сцену и его сын, четырехлетний толстенький Володя. По случаю октябрьских праздников он должен был выйти на авансцену и произнести (устами младенца!) сакраментальное „Да здравствует товарищ Сталин!“, подхватываемое выстроенным позади детским хором. Володя очень смело шагнул вперед, бойко выкрикнул „Да здравствует…“, запнулся и, беспомощно оглянувшись на кулисы, потише добавил: „Пызабыл!“

…Я зачастил в Тулу. Уж не помню, через кого познакомился с Варварой Дмитриевной, бывшей наследницей Шемариных — крупнейших местных промышленников. Она смело, но не слишком удачно, пренебрегши старинным заветом избегать мезальянсов, вышла замуж за чистокровного пролетария — отпрыска потомственного рабочего Тульского оружейного завода из прославленной слободы Чулково.

Нарядная, эффектная купеческая дочь, взлелеянная сонмом мисс и мадемуазелей, имевшая в четырнадцать лет свой выезд и штат прислуги, очутилась в отгороженном закутке — с клопами! — мещанского домика о трех окнах на положении невестки сварливой, запивающей, распущенной старухи и молчаливого свекра, человека незлого, справедливого, но грубого. Единственный сын этой четы — герой романа Николай, плотный и пригожий молодец лет около тридцати — уже не слесарил в цехе, по примеру отца, а служил в какой-то конторе и одевался соответственно своему рангу служащего. Женитьба на разоренной богачке радикально повлияла на паренька из Заречья, потянувшегося к атрибутам поверженного барства. Переняв сдержанность манер и холодную вежливость своей супруги, державшейся королевой, он усвоил чисто джентльменскую привычку цедить слова сквозь зубы, чуть чопорно кланяться, по моде одеваться. Знакомства Николай заводил преимущественно среди бывших. Стал держать кровную псовую собаку, введшую его в круг немногочисленных уцелевших тульских борзятников, кстати, очень дружески встретивших собрата новой формации.

Николай малодушно стеснялся своих необразованных родителей. В каталогах собачьих выставок, он, ища, как облагородить свою фамилию, прибавлял к ней букву „х“, полагая, что „Савкинх“, при умелой подсказке, может сойти за заграничную: барон Николай Савкинх!

Был этот Николай приятен в общении, обязателен, щедр — а сохранившиеся крохи миллионов позволяли жить по тем временам на широкую ногу. Он столь искренне стремился отшлифоваться и войти в общество, открытое для него революцией, что эта готовность к дружбе с людьми, в общем-то бедствующими и утесненными, чрезвычайно к нему располагала. И хотя выглядели смешными его претензии на аристократизм и предосудительным — отмежевание от родителей, в таком искреннем желании разделить судьбу обреченного сословия не только не было расчета и корысти, но проявлялся смелый и благородный характер. Николай не побоялся клички отщепенца и не прельстился открывающейся ему, „своему в доску“ рабочему парню, да еще с семью классами реального училища, „зеленой улицы“ к партийным синекурам, высоким постам и легкой карьере.

Варвара Дмитриевна служила переводчицей в техническом отделе Тульского оружейного завода. Она стала снабжать меня работой. Я переводил с немецкого и английского каталоги и описания деревообделочных машин, сверлильных и прочих станков, в которых мало что понимал сам. Однако переводы мои одобрялись, и этот благословенный источник доходов позволял очень удовлетворительно сводить концы.

…С Варварой Дмитриевной я встречался в городе, в доме Петра Ивановича Козлова, человека незаурядного по цельности своей, упорству и мужеству.

Петр Иванович, бывший владелец лучшего кондитерского магазина в Туле, начал с мальчиков у прянишников, а перед революцией у него уже были рысаки на бегах в Москве. Незадолго до моего появления в Туле он вернулся домой после трехмесячного искуса в опытных лапах „золотоискателей“, как тогда называли чекистов, специалистов по выколачиванию у граждан — подозреваемых владельцев наследственных и благоприобретенных кубышек — припрятанных на черный день драгоценностей и золотых монет. Петр Иванович выдержал многосуточные „стойки“, голодание, жажду, распаленную селедкой, зуботычины и застращивание. Он так и не произнес то „Ведите — покажу!“, которого добивались терзавшие старика чекисты.

— И откуда взяли? Какое золото у меня, когда свои деньги, какие были, я в дело вкладывал… Чудаки, право! Да что я, старуха деревенская, чтобы их в горшок прятать? Я, чай, коммерсант. Каждый рубль пускал по свету бегать, чтобы ко мне новые загонял… — словоохотливо объяснял он по возвращении из ЧК многочисленным друзьям и приятелям, уже по инерции открещиваясь от приписываемых ему сокровищ.

Поместительный дом его на Хлебной площади, со службами и флигелем, был широко открыт для гостей. Хозяин любил толкотню вокруг себя, оживление, ночи, проведенные за карточным столом.

…В семье все боялись Петра Ивановича до столбняка, особенно задерганная, бестолковая и бессловесная жена его Анна Ивановна. Прежняя кассирша модного Козловского заведения, она некогда привлекала покупателей улыбкой и пышнейшей прической.

…Я попривык бывать у Петра Ивановича, стал к нему заезжать, сначала — в дни обязательной регистрации в НКВД, а дальше — полюбил и задерживаться. Хозяин объявил одну комнату моей, был заботлив и сочувственно внимателен. Сблизила нас, помимо сходных настроений, и некоторая общность вкусов: любовь к охоте, лошадям и азартная готовность убить сколько угодно времени за пулькой. Даже дивлюсь теперь: как не жалел его тогда.

Думаю, что карточный запой, как можно бы назвать наши многочасовые бдения за ломберным столом, служил благодатной отдушиной. Игра требовала внимания — как ни скромны были ставки, исход ее был не безразличен при тощих моих достатках — и отвлекала от постоянных забот и страхов. Пусть и подсознательно, но жизнь вершилась в напряжении и тревогах. Настороживали всякая мелочь, всякий слух. Вот при регистрации в комендатуре задержали на целых два часа и удостоверение возвратили с каким-то двусмысленным замечанием; или главу знакомого семейства Ивашкиных, напоминающего степных помещиков Тургенева, неотесанного и презирающего книги, вызвали в НКВД и — хоть и брали там подписку о неразглашении, домочадцы проболтались — расспрашивали обо мне. Газеты писали о кулацких вылазках, приводили списки уличенных и раскаявшихся „врагов народа“, приговоренных к высшей мере…

…Поздний ночной звонок — было около трех часов — разбудил сразу. По коридору прошаркали туфли Петра Ивановича. Я насторожился. И как только услышал в сенях мужские голоса, понял — это за мной. Сразу пронизала мысль о брате: не прошло суток, как Всеволод приехал из Москвы меня проведать. Мой арест неминуемо отразится и на нем.

Он тоже проснулся. Наша дверь была на запоре. Мы успели тихо кое о чем условиться прежде, чем к нам постучали, — убедившись, разумеется, что дверь не поддается. Я сонно отозвался:

— Сейчас, сейчас… оденусь.

Уничтожать и прятать, к счастью, нам было нечего. И я не особенно медлил — отодвинул задвижку. В слабо освещенном коридоре, за плотными фигурками трех чекистов в плащах и гражданских кепках, понуро стоял хозяин. Из дальней двери выглядывала Анна Ивановна, еще кто-то…

Последние недели в городе шли аресты. Я не сомневался, что очередь дойдет и до меня, поэтому не слишком испугался. Да и присутствие посторонних диктовало: не пасовать! И я твердо потребовал предъявить ордер, несколько даже высокомерно стал отвечать на вопросы и предоставил „гостям“ самим открывать ящики комода. Все делалось, впрочем, быстро и поверхностно.

Просмотрев документы брата — он тогда работал в Торгпредстве в Тегеране, — чекисты шепотом посоветовались между собой, потом заявили, что и ему придется пройти с нами для „выяснения“. Так началось, в марте тридцать первого года, тульское мое сидение, затянувшееся до глубокой осени».