Представить тульский театр без Ольги Николаевны — дело невозможное. Она из того поколения, для которого театр много больше, чем сама жизнь. Ольга Кузьмичева и сейчас такая же максималистка в отношении всего, что касается тульского театра.

Настоящее волшебство

— Завлит — это ученый секретарь, — говорит Ольга Николаевна о своей профессии. — Моя задача — читать пьесы, быть в курсе имен появляющихся новых авторов. А еще моя обязанность — сохранять память о людях, которые служили в нашем театре. Хочется всех увековечить, ведь театр — такое искусство: сегодня есть, завтра нет.

О тульском театре Ольга Кузьмичева знает всё. Результатом чего в этом году стал уникальный цикл экскурсий «Театральный променад». Тула ведь город туристический? Вот и театральная Тула получила свои туристические маршруты. Оказалось, тулякам очень интересно услышать из первых уст театральную историю своего города. Так что, можно сказать, Ольга Кузьмичева — автор одного из самых ярких туристических маршрутов этого года.

Экскурсия начинается на ступеньках драмтеатра, а затем пролегает по окрестным кварталам. Объектов множество: здание бывшего драмтеатра — нынешняя филармония, Дом Дворянского собрания, где проходила премьера пьесы Толстого «Плоды просвещения». Дом на Гоголевской, где Толстой встретился с самим Станиславским. А еще — дома в районе улицы Фридриха Энгельса, где когда-то жили преимущественно актеры драмтеатра. Они так и назывались — театральные дома.

«Знаю про тульский театр сороковых годов столько, как будто сама тогда жила», — говорит Ольга Николаевна.

В 1938 году в Туле была раскрыта целая шпионская организация из 11 человек, работавшая в пользу Японии, Польши и Германии. Подробности этой истории удалось установить в тот короткий промежуток времени, когда вдруг стали доступны для исследователей архивы КГБ.

Сувенирная карточка спектакля из репертуара 1939 г. «Мой сын».

Сувенирная карточка спектакля из репертуара 1939 г. «Мой сын».

«Там были не только артисты, — рассказывает Ольга Кузьмичева, — но и билетер, главный режиссер, режиссер. Потом пришел Берия; были, видно, сигналы о злоупотреблениях. Следователи, которые вели дела, сами попали под следствие. Но к этому моменту четверых женщин уже расстреляли, в том числе исполнительницу роли Анны Карениной Анну Сергеевну Томашевскую. Остальные отделались легким испугом. Мужчин из-за какой-то специфики еще держали под следствием и потом выпустили на свободу».

Своим первым ярким театральным впечатлением она считает «Аленький цветочек» в ТЮЗе.

«Не знаю, в каком это классе — втором или третьем… Еще балкон был. Опоздали, и, когда зашли, через какое-то время вдруг этот аленький цветок вспыхнул, как фонтан „Каменный цветок“ на ВДНХ. Меня так это потрясло. Какое-то счастье, свет, волшебство, о которых рассказывала бабушка Ульяша. И видно, тогда у меня сформировалось ощущение, что театр — это другой мир, с уникальными отзывчивыми людьми».

Спектакль «Тульский секрет» — легенда тульской сцены 1970-х годов.

Знаковые для нее события в драмтеатре — «Пять вечеров» по пьесе Володина («Очень тонкий был спектакль…») и «Варшавская мелодия» с Римой Асфандияровой и Александром Михайличенко. Этот спектакль потом из старого здания был даже перенесен на новую сцену.

«Сейчас ведь вообще про любовь не говорят. Или говорят, но в очень утилитарном понимании. Когда-то я писала работу, как живет и почему умирает спектакль. Живут долго спектакли, где затронуты человеческие взаимоотношения, меньше социального, привязки ко времени, нет вводов новых актеров. Потому что наигранные на репетициях связи должны сохраняться».

Назад, в Тулу

Ольга Кузьмичева занималась в театральном кружке у актрисы драмтеатра Людмилы Левченко. Но с карьерой актрисы свое будущее не связывала.

«Я себя реально оценивала. Актриса должна быть статная — как Ермолова».

Потом их, школьников, отправили на практику на завод «Красный Октябрь». Работала токарем, и это окончательно сформировало решение пойти в театр, где люди бережно относятся друг к другу. «Мне показалось, что театровед — это то, что мне надо».

На театроведческий факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии поступила со второго раза.

«Помню, тогда все казалось, что нас не так учат, мало дают практики жизни, и я со второго курса работала мебельщиком-реквизитором в Театре комедии. Театр комедии был без сословных разниц. Все актеры дружили с реквизиторами, устраивали общие праздники. Я ездила с театром на гастроли. Так Господь меня устроил, что те люди, с которыми я сталкиваюсь и общаюсь, входят в мой круг и не уходят. Везде, во всех городах».

По распределению она уехала в Вологду, в управление культуры.

«Это просто Сухово-Кобылин», — вспоминает сейчас Ольга Николаевна те времена. Такое же, как в пьесах классика, здание соляного склада, присутственные места буквой «П», своды, комната на 27 человек.

«Мне дали койку в общежитии на льнокомбинате. До дома ходил только один автобус, но если вовремя не придешь, следующего ждать неизвестно сколько. А на улице холодно. Но опять же — замечательные люди, друзья, которые навеки».

Потом в местный театр приехала разбираться в конфликте делегация ВТО России во главе с театроведом Элеонорой Матвеевной Красновской. Разговорились, и она вдруг удивилась: «А что вы не в Туле? У вас такой замечательный режиссер там».

Строительство нового здания драмтеатра.

По словам Кузьмичевой, именно Красновская порекомендовала ее Рафаилу Павловичу Рахлину. Так в 1981 году она вернулась в Тулу. Рахлина тогда знала вся Россия. Он был человеком очень эмоциональным, прекрасно выступал: ему был дан дар слова, он умел влиять на аудиторию.

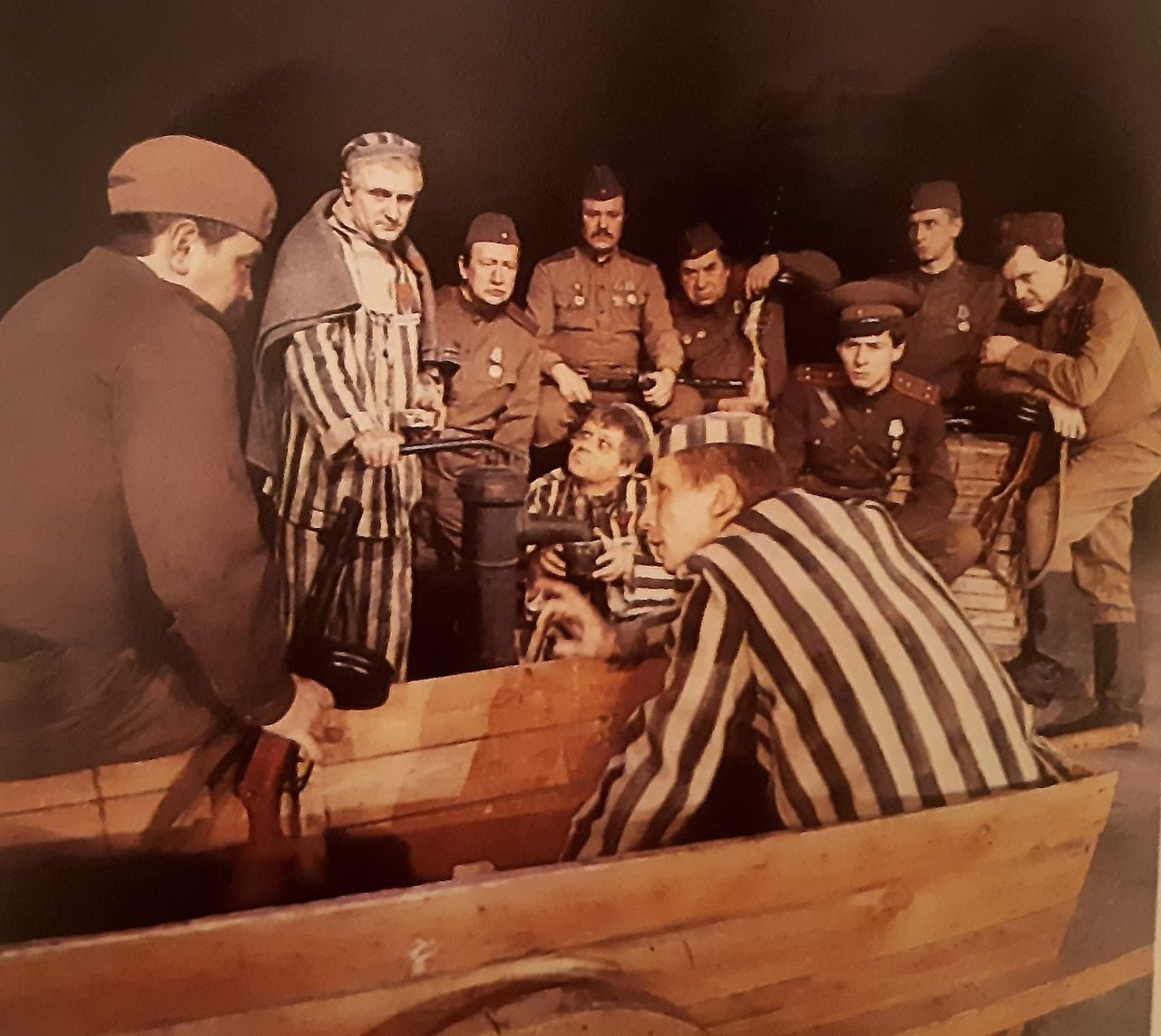

«Рахлин здорово начинал в Туле, поставив очень популярную тогда пьесу „Верхом на дельфине“, — у нас она называлась „Возраст расплаты“, где Николай Казаков играл журналиста Егора Ковалева. Это было все новое. Новые ритмы, новый герой. И потом, еще новое здание театра… На открытии нового здания театра я была. Помню, был безумный спектакль „У времени в плену“. Солдаты по всем проходам — они были участниками этого действия. Запах кирзовых сапог. Все 1400 мест заняты. Спектакль был про революцию, про войну, советскую власть, но прошел очень мало».

Спектакль «Почем фунт лиха», по мнению О. Кузьмичевой, стал одним из самых ярких событий в истории театра в восьмидесятые годы.

Во времена Рахлина ставились спектакли, которые и по сей день остаются рекордсменами зрительской популярности, — «Характеры» Шукшина, «Тульский секрет». В девяностые годы случилось невероятное: Рафаил Павлович вернулся в Тулу, чтобы вновь поставить свой легендарный спектакль, — теперь под литерой «Тульский секрет-2». Правда, судьба его оказалась не столь оптимистичной. Да и сами девяностые были непростым периодом в жизни, многим стало не до искусства.

«Если говорить о нашем театре, то у нас благодатный климат. Но есть испытания, связанные с колоссальным уходом людей, которые определяли облик коллектива. Нет другого такого театра в России, в котором за короткое время в таком количестве уходило бы столько ведущих актеров, художник-постановщик, художественный руководитель… Конечно, это везде так, в каком-то смысле естественный процесс. Но у нас это случалось в одночасье.

При всем при этом сохраняется определенная профессиональная планка, определенная культура, которая гарантирует, что зритель не будет разочарован».

О Гагарине и Георгии Победоносце

О себе Ольга Николаевна рассказывает, что их семья жила в Заречье, на улице Штыковой, 158.

«Дом стоял на самой верхней точке бугра. Прямо перед ним росли две липы, клен, а сад выходил на пруд, который назывался Ямы. Зимой на новый год катались с горки — до самых рельсов на Максима Горького. У нас огромный был сад, 25 деревьев. Деревня в городе, наверное, я так теперь понимаю. Школа 28-я в пяти домах от дома. Маленькая школа, двухэтажная, старого образца. Там еще в войну госпиталь был. Я даже в первом классе заблудилась. Стою на первом этаже, а там две двери — я в одну вышла, в другую вошла. Меня спрашивают: „Девочка, что ты плачешь?“ — „Я потерялась“. — „А кто твоя учительница?“ — „Антонина Ивановна“.

Утром и вечером по булыжной мостовой водили коровье стадо — тогда все держали живность. Мы кур держали. Это сейчас мы в доме живем, и мало кто друг друга знает, а на улице знали друг друга все. Прямо наискосок от нас жил будущий муж знаменитой актрисы Веры Васильевой Владимир Ушаков.

С годами мало что тогда менялось. Мебель стояла до тех пор, пока не превратится в рухлядь, приданое еще бабушкино сохранялось: подзоры на кроватях, задушки, красивые вязаные скатерти, портретики вышитые. Стол круглый был, за которым по праздникам собирались гости, а в остальные дни я делала уроки. Помню, стол все время качался, было неудобно.

Все слушали радио. У нас такая тарелочка черная стояла дома. Оперы, спектакли, романсы... А еще была передача, которая начиналась словами: «Здравствуйте, дорогие советские друзья! Говорит Пекин...» А на Хопре, как сейчас помню, сидел старый китаец, который делал фонарики, вееры».

О тех временах она вспоминает песню «Едут новоселы…», на которой росла, и полет Гагарина.

«Это было что-то фантастическое. Настоящий восторг. Вот то, что показывают по хронике, — действительно так. Все выбегали из дома, обнимались, кричали, бежали по улицам. Переполняла гордость, что это наш человек первым полетел в космос! Мы же всегда и во всем должны быть первыми. В школе тогда говорили: «Дети, кто ходит в церковь? Гагарин в космос полетел. Никого он там не видел. Придите домой, скажите...»

Маршруты театрального променада. Дом во дворе церкви Серафима Саровского когда-то называли актерским домом.

Между тем с церковью у нее были другие отношения. Бабушка была верующей, ходила в церковь, и Ольга ходила вместе с ней. Несмотря на то, что папа в горкоме работал, всегда в зале (большая комната в Туле залой называлась), висели иконы. На всех старых семейных фотографиях есть эти иконы. Никогда не снимались. Пасха святилась всегда.

«Папе дали квартиру, когда я была в пятом классе. Папа был из деревни, но от деревенского человека в нем осталась разве что общительность. Очень начитанный, вежливый, тактичный всегда. Они с мамой сказали себе: «Давай посмотрим мир». И все время ездили в походы — по Волге, по Днепру.

А я была очень впечатлительной. У меня была своя Арина Родионовна — баба Ульяша. Из семьи погорельцев — Бочарниковых, которых насильно вселили к нам в частный дом, в цокольный этаж. Мне очень нравилось имя Ульяша, я даже хотела, чтобы мне поменяли имя. Баба Ульяша когда-то была у богатых в гувернантках и знала огромное количество рассказов, сказок, историй. Помню, рассказывала про драконов, которые в трубу вылетают. Я так сейчас понимаю, что это был рассказ о том, как Георгий Победоносец спасал царевну от змия».

Ольга Николаевна и сейчас старается быть в курсе всех событий, которые происходят в нашем театральном мире. Очень часто звонишь и слышишь в ответ: мол, еду в Москву на спектакль или возвращаюсь со спектакля. Не по должности, хотя и в связи с этим тоже. Просто потому, что интересно, хочется увидеть своими глазами. Это очень редкое качество — уметь удивляться, быть всегда открытой миру, в котором, как в сказке, происходят удивительные вещи. Ведь театр — не больше и не меньше жизни. Он и есть жизнь. Один известный драматург нас в этом уверял.