Дикари

Отдыхали в то время подолгу. Отпуск состоял из полноценных четырех недель, не считая отгулов и прочих поощрений. Брали его целиком, а не как сейчас – два раза по две недели. Летом, правда, удавалось отдохнуть не всем. На каждом предприятии, в каждом учреждении в начале года составлялся график отпусков, и ты уже в январе мог строить планы, как проведешь отдых в отведенное заранее время. Нарушителей трудовой дисциплины, а тем более антиалкогольного законодательства вполне могли в профилактических целях отправить в отпуск в феврале.

В распоряжении трудящихся имелись санатории, где бесцельное валяние на пляже было по графику и красиво именовалось солнечными ваннами, дома отдыха, туристские базы и базы отдыха. Последнее – жесткое изобретение аскетичного советского быта.

База отдыха состояла из простеньких, едва ли не картонных домиков со скромным внутренним убранством (кровать с металлической сеткой, тумбочка, стулья) и простором тюремной камеры-одиночки, а также отдельно выстроенного корпуса столовой. Удобства – также где-то на территории. Душ – общий, с нагревающейся на крыше под солнцем водой. Все это, само собой, было еще огорожено забором. Все-таки у каждой базы отдыха свои порядки, своя администрация. Как гласила популярная тогда крылатая фраза – простенько, но со вкусом.

На базы отдыха стремились не все. Кто-то мог позволить себе путевку в приличный дом отдыха, кто-то плавал на байдарках и кормил по ночам комаров, сидя с гитарой у костра, кто-то ходил в горы или пешие походы. И все-таки главное летнее блюдо – это путешествие к морю. В крайнем случае, к реке или озеру.

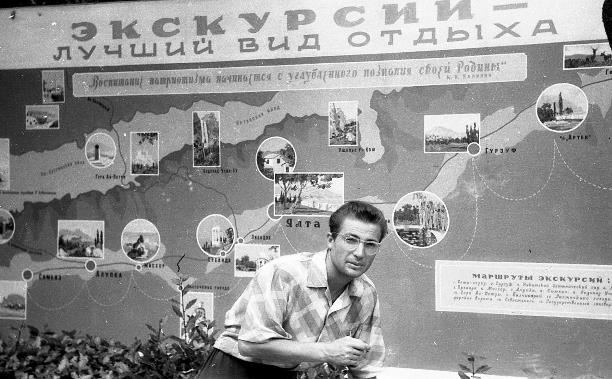

В пятидесятые годы в советскую лексику вошло понятие дикари. Это люди, отправившиеся на отдых без путевок или курсовок. Была написана даже популярная одноименная пьеса Сергея Михалкова. Автор отдельно уточнял, что герои пьесы одеты в синие сатиновые брюки спортивного покроя, безрукавки-сеточку, выгоревшие от солнца короткие штаны, майки неопределенного цвета. Так, по мнению автора «Дяди Степы» выглядел типичный дикарь. Мы, впрочем, знаем дикарей в более интеллигентном образе. В 1963 году по этой пьесе был снят популярный и поныне фильм «3+2».

Фильм "3+2". Типичные советские дикари, в модных дефицитных плавках.

Фильм "3+2". Типичные советские дикари, в модных дефицитных плавках.

На дворе 1963 год.

Примечательно, что герои фильма, включая прекрасную половину человечества, к морю отправились на своих машинах. Ветер дальних странствий действительно манил многих. Несмотря на то, что автовладелец, помимо навыков вождения за рулем, должен был быть рукастым. Мало ли что с машиной случится по дороге, а с дорожным сервисом в то время имелись большие проблемы.

Тем не менее, путешествия на личном автомобиле к морю с каждым годом становились все более популярными. В кино их впервые воспел Андрей Тутышкин (тот самый, что снял «Свадьбу в Малиновке») в картине 1957 года «К Черному морю», где юные звезды советского кино Анатолий Кузнецов и Изольда Извицкая с друзьями едут отдыхать на личных автомобилях. Между прочим, по дороге эта веселая компания проезжает через Тулу, и в кадре даже мелькает всеми нами любимый тульский кремль.

«Помню, в семидесятые годы мы очень мечтали с женой о машине, которую в то время купить было очень трудно, – вспоминал наш знаменитый оружейный конструктор Николай Макаровец. – И тут узнали, что наши знакомые продают подержанный «Москвич-408». Приехали в Москву, чтобы оформить покупку, потом сели в эту машину, и внаглую из Москвы поехали к себе в Бийск, через Кавказ, Эльбрус, Туркмению, Узбекистан, Казахстан, имея только свечу как запасную часть и ящик «Столичной» водки в качестве валюты. Это приличное испытание – пройти таким маршрутом двенадцать тысяч километров, подняться наверх на Тянь-Шань, пройти пустыню. Ветераны сказали – молодые наглецы, поэтому у вас все получилось».

Основными точками притяжения отечественных дикарей были либо никем не занятые земли – как у героев фильма «3+2», где можно было поставить палатки и никого не стесняться, либо, опять же Сочи и Крым.

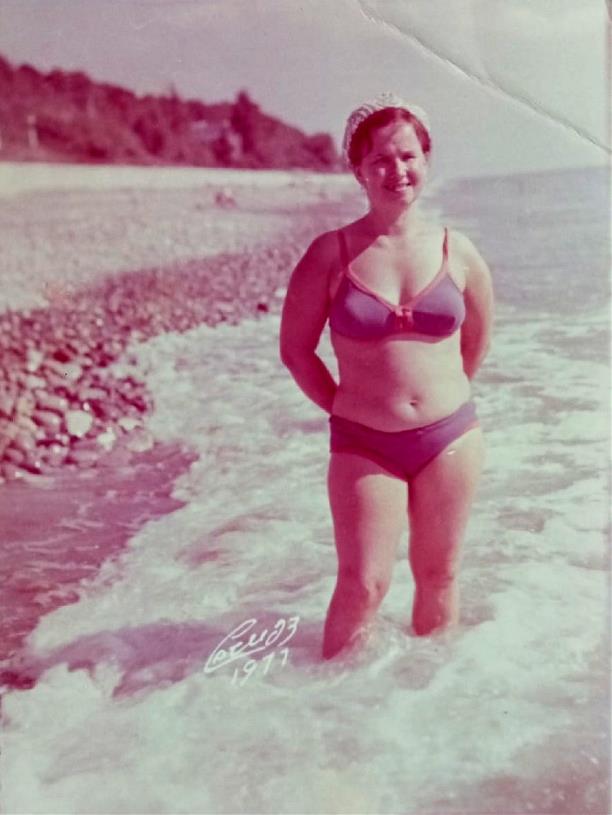

1972 год. Модные раздельные купальники шили мастера ателье.

1972 год. Модные раздельные купальники шили мастера ателье.

Фото из архива В. Щербакова.

«Крым – это наши студенческие места. В Судаке мы студентами отдыхали года три. И с женой первый отпуск, когда поженились, провели в Судаке», – рассказывал как-то генеральный директор тульского машзавода Евгений Дронов.

Отдых дикарем предполагал и наличие места для ночлега. Сдавали чаще всего не комнаты, а койки. До реформы 1961 года одно койкоместо оценивалось местными в 10 рублей за ночь, после 1961-го – в рубль. И еще найди хорошие места. Договаривались чаще всего в районе вокзалов, если по быстрому. Или в процессе свободного самостоятельного поиска по курортному поселку. Заполучить свободные места в гостиницах и пансионатах обычному человеку с курортной улицы – безнадежное дело.

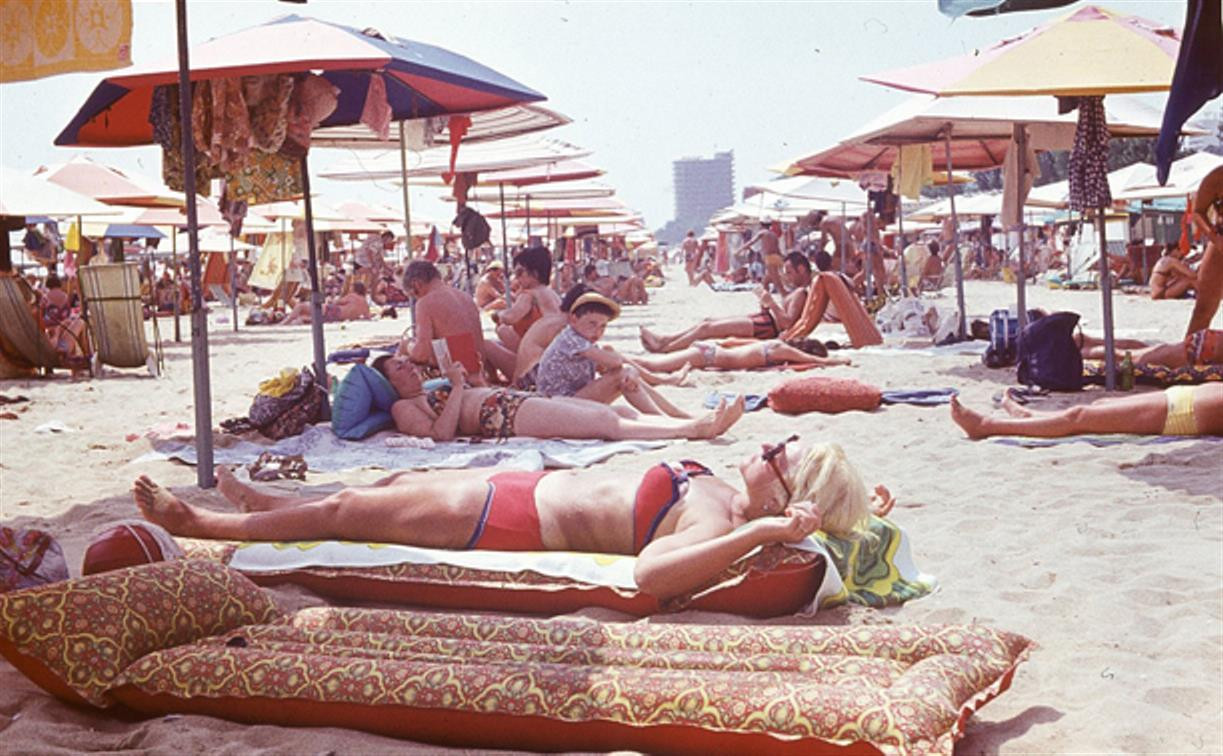

Зато, получив временное пристанище, можно было предаваться всем радостям черноморской жизни. Скучноватой, без особого разнообразия, но под южным солнцем. Пляжи в крупных городах были забиты до отказа – это видно и в старой хронике. Чтобы занять хорошее место, надо было приходить едва ли не с восходом солнца.

Из семейных архивов туляков. Берег Черного моря, 1970-е годы.

Из семейных архивов туляков. Берег Черного моря, 1970-е годы.

Из коллекции Владимира Щербакова.

Зато советские отдыхающие были куда прогрессивнее зарубежных. Во всяком случае, раздельный женский купальник, как уверяют историки советского быта, в СССР вошел в практику раньше, чем в той же Америке. Ну как купальник – отдельно трусы, отдельно бюстгальтер. Поскольку отечественная промышленность как всегда с этим тормозила, женские раздельные купальники строчили мастера-надомники и в швейных ателье. Мужские плавки вошли в обиход только в шестидесятые годы. До этого мужчины купались в обычных семейных сатиновых трусах.

700 улыбок в день

В Крым и Сочи, если не на автомобиле, ездили на поезде. А что важно для путешествия на поезде? Конечно же, заполучить заветный билет. Вот с этим как раз были проблемы.

В позднее советское время предварительная продажа билетов начиналась за 45 суток до выезда.

Руководство дороги пыталось решить проблему новизной подхода – организовывало предварительные продажи на крупных предприятиях города, в организациях, куда раз в неделю приезжал кассир и по заранее поданным заявкам отпускал билеты. Ко многим проходящим поездам – таким, как Москва – Сухуми, Москва – Симферополь подцепляли в Туле свои вагоны, что давало дополнительно в день около ста мест. Подцепной вагон был и в поезде Кисловодск – Ленинград, соответственно до Ленинграда. И все равно проблемы это не решало.

В кассах летом постоянно были толчея, ругань и споры. Несчастные кассиры за смену обслуживали до 700 пассажиров. Это значит, что надо было семьсот раз кому-то улыбнуться, вежливо обслужить, найти приемлемый вариант. А ведь у каждого пассажира свои претензии, свои требования. Кто-то называет станцию, упоминание о которой можно найти только в справочниках, кому-то не хватает билетов, кого-то не устраивают места. Кстати, специалисты в то время сделали вывод, что только четырнадцать мест в вагоне, как правило, не вызывают претензий. В остальных же случаях все мы знаем, что происходит – боковушки, верхние полки, места у туалета, места перед выходом и все такое. А ведь всегда хочется как лучше, а не как есть.

Недовольные шли жаловаться начальнику вокзала, и к концу дня у его кабинета уже выстраивалась небольшая очередь. Опять же с каждым таким посетителем надо было разобраться так, чтобы он не пошел жаловаться дальше.

Между тем ни начальник вокзала, ни кассир многие проблемы просто не могли решить. Ведь места для Тулы выделяла Москва. Работники вокзала заранее по телетайпу сообщали в центральные железнодорожные билетные кассы количество заявок, после чего ждали ответа. В результате постоянно возникали проблемы. Кто-то заказал купейное место, пришло плацкартное. Или вообще продавали два билета на одно место.

Или, например, подходил поезд южного направления, и только тут становилось известно, что в нем предостаточно свободных мест. А все потому что нормальной радиосвязью со станцией поездные бригады долгое время были просто не обеспечены, и не могли заранее сообщить о заполненности вагонов. С введением электронно-вычислительной системы «Экспресс» ситуация улучшилась, но полностью все равно не разрешилась. Непроданные места волшебным образом все равно имелись.

«Для работников тульского вокзала лето – серьезный экзамен. Надо обслужить каждого пассажира, да так, чтобы он не терял лишнего времени, – описывала в 1971 году билетные страдания газета «Коммунар». – Вот к дежурному по вокзалу Ивану Кузмичу Пигареву обращается женщина с ребенком. Иван Кузмич внимательно выслушал ее. Оказалось, стояла в очереди, только бы взять билеты, а мест на поезд уже нет. По всему видно, что на сердце у женщины нелегко.

Пигарев поднимает телефонную трубку, просит телефонистку соединить его с Москвой. Диспетчер ответил быстро. Иван Кузмич назвал себя, изложил просьбу.

На поезд №35 до Цхалтубо все билеты проданы, – ответил диспетчер. – Но вы обождите около телефона.

Прошло несколько минут, в трубке послышался знакомый голос. Вашему пассажиру повезло, в поезде есть несколько мест свободных.

Счастливо светилось лицо женщины, получившей билет. А Пигарев? Его поглотили новые заботы, новые хлопоты. Один пассажир хочет уехать ранее срока, на который взят билет; другому дали билет в плацкартный вагон, а ему нужно в купейный. А сколько хлопот доставляют пассажиры, опаздывающие на поезд! Выскочит пассажир из вагона что-нибудь купить, чуть задержится, а поезд ушел. Нередко в поезде остаются не только вещи, но и проездные билеты. Надо позвонить на следующую станцию, чтобы сняли с поезда вещи отставшего пассажира, помочь ему добраться до этой станции, сесть в следующий поезд. И так день за днем, год за годом».

Новая форма путешествий

Благодаря железной дороге формировались целые туристические маршруты. В распоряжении тульского бюро путешествий имелся даже свой туристский поезд «Тула», который, например, в 1976 году совершил более сорока маршрутов по стране! Одним из них был тур на девятнадцать дней по Средней Азии – недосягаемая мечта нынешнего туриста. Придумали даже специальный поезд «Театральный» для поездок в московские театры. Всего же в распоряжении Тульского совета профсоюзов имелось 49 туристических поездов!

Развивалась новая форма путешествий в пассажирских поездах с проживанием групп туристов в городских гостиницах и на базах с продолжительным отдыхом на берегах Черного, Азовского и Балтийского морей.

Турбюро предлагали тулякам поездки на отдых к черноморским городам, о существовании которых мы сейчас даже не догадываемся – Махинджаури, Чаква, Очамчири. Грузинский поселок Махинджаури теперь вошел в черту города Батуми. Чаква, а теперь Чакви – один из центров грузинского чаеводства, по сей день считается в Грузии популярным местом туризма и отдыха. Абхазский город Очамчыра также старается жить за счет туристской отрасли. Вот только предложений на отдых у нас пока нет.

А вот в 1984 году 24 дня отдыха в Чакве, Махинджауре, Очамчири, Батуми с путешествием на поезде обходились туристу в 190 рублей. За путевку в Кутаиси – Кобулетти надо было заплатить 204 рубля.

18 дней в Темрюке и Голубицкой с проживанием на частных квартирах стоили 160 рублей. Это уже Азовское море.

Из бюджетных вариантов тульское бюро путешествий и экскурсий предлагало 12 дней в палатках кемпинга «Киев» на берегу Днепра за 115 рублей при путешествии на автобусе.

В 1989 году путевки в Адлер, Лазаревское, Кудепсту, Сочи, Гагры, Новый Афон, Кобулетти, Махинджаури, Одессу, Севастополь, Судак, Феодосию Алушту на срок от 13 до 19 дней с доставкой поездом стоили в среднем от 130 до 170 рублей. Также можно было поехать отдыхать в Бердянск, Приморск, Мариуполь на Азовском море, в Бендеры, Новую Каховку, Вильнюс, Рига, Зеленоградск, Клайпеду, Алитус, Ленинград.

Это уже был закат эпохи советских туристических маршрутов. Очень скоро путевки становились все более недоступными, и количество отдыхающих стало резко сокращаться. В начале девяностых о прицепных вагонах уже и речи не шло. Поезда на юг, даже в разгар сезона отменялись. Но это совсем другая история.