Розовский — один из авторов любимого фильма «д’Артаньян и три мушкетера», постановщик первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика».

Принципиальная невозможность предать

— Марк Григорьевич, вы привезли в Тулу легендарный спектакль «д’Артаньян и три мушкетера». А что для вас этот сюжет? Вы видите в нем что-то личное?

— История, в которой мы живем, всегда зигзагообразна и непрямолинейна. Но все равно остается мужская дружба как некая ценность. Она во все времена нужна. И она очень близка, мне кажется, русскому национальному характеру. Помню, как после войны у нас в кинотеатрах показывали американские фильмы, среди них были и «Три мушкетера». Мы тоже палочками сражались в классе, подражая героям-мушкетерам. Потому что прошла война, и один за всех и все за одного — эти слова были не пустые для тех людей, которые шли в атаку и сидели в окопах и блиндажах.

— С другой стороны у Дюма мушкетеры выглядят не всегда героями. Они и в спектакле говорят о себе как о головорезах.

— Флёр французского романтического бандитизма он тоже был нам близок. Во дворах моего детства в руках у ребятишек и подростков были ножики, бритвы, иногда дрались улица на улицу.

— А у вас что было?

— Все это и было. У меня ещё лежала дура в кармане — это такая железка, которая надевалась на пальцы. Так происходило по всей стране, потом только исчезло, стерлось. Я помню, как мы ездили на целину, и какое братство было в степи, когда мы жили в землянках. Было некое испытание, требовалась выдержка характера, что в конце концов и называется мушкетерством, принципиальная невозможность предать. Это же очень близко нашему совестливому сознанию, и, я бы даже сказал, православию. Конечно, они головорезы, хоть бог и запретил дуэли. Но все равно это некая стилизация, мифологема.

Мы воспринимаем историю трех мушкетеров, потому что в контексте русского сюжета всегда нужно защитить угнетенного, помочь бедному, проявить человечность, содействовать чему-то святому, называемому любовью, преданностью друг другу.

Не надо ничего актуализировать специально. Поэтому всегда такой горячий приём у молодежи, которая нуждается в подобных героях.

Опустошение душ стало настолько распространённым явлением в молодежной среде, что каждый раз, когда возникает какая-то светлая человечная идея, она вдруг оказывается близкой этой опустошенной душе.

Искусство и должно призывать именно к высоким чувствам.

— То есть, вы считаете, современному человеку в искусстве, в кино, например, не хватает прежде всего героев, хотя их вроде бы даже перебор?

— Что можно ждать от нашего сериального кино, где один и тот же актер в одном сериале играет мента, в другом бандита. Потом снова мента, снова бандита. И опять его приглашают на мента и опять его пригласят на бандита. Все это потребляют. Но это не искусство, это продукт. Ничего общего с классическим русским искусством здесь нет. Русское искусство — это боль за другого человека. Способ вызывать сочувствие, сопереживать. «Мушкетеры», несмотря на условность этих героев и то, что они воспринимаются как сказка, можно сказать, что реальные люди.

Толстого победить невозможно

— У вас в театре достаточно много мюзиклов. Есть ли принципиальное отличие наших музыкальных спектаклей от, предположим, американских.

— У нас в обязательном порядке должна быть высокая литература. Хотя Бродвей сейчас тоже переформировался, там берутся за очень даже трагические темы. Спектакль по моей пьесе «История лошади» на Бродвее — это Толстой на Бродвее. В Туле я могу об этом сказать? Я до сих пор единственный советский и русский автор, чей мюзикл шел на Бродвее. Но я делаю не бродвейский, а русский мюзикл, который требует другой философии. Конечно, развлекательную функцию никто не отменял. Но наш мюзикл должен вызывать сострадание. Вот сейчас я сделал три мюзикла с музыкой Максима Дунаевского и стихами Юрия Ряшенцева — как и в «Трех мушкетерах». Максим Дунаевский и Юрий Ряшенцев — это мои близкие друзья. Позавчера была премьера «Душечки» по Чехову. А еще у нас идут «Каштанка» и «Капитанская дочка».

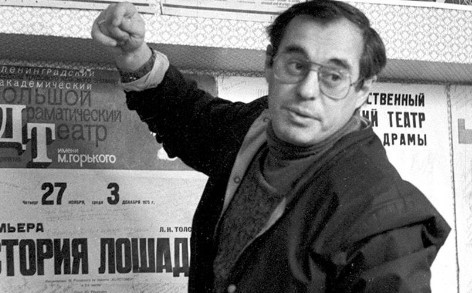

— Как вдруг получилось, что американцы заинтересовались «Холстомером», который «История лошади»?

— Их делегация режиссеров приехала в ленинградский БДТ, где шёл этот спектакль. Когда они его увидели, у них челюсть отвалилась. Потом они взяли пьесу, которую писал я, и американский режиссёр её поставил. Там было менее всего толстовского, это бродвейский поход — люди играют лошадей, танцы. Но Толстого, конечно, победить все равно невозможно. К знаменитому спектаклю БДТ я тоже имел отношение. Я девять месяцев над ним работал, но считался еще молодым режиссером, и потом Товстоногов перевел всё на себя. Но все равно я его ученик, я его боготворю, это человек, без которого я бы не состоялся.

— Распределение на главные роли было ваше изначально?

— Да, Евгений Лебедев, Олег Баслашвили — мое назначение. Но не было бы «Истории лошади», не было бы и «Трех мушкетеров». Они возникли потому, что Георгий Александрович попросил своего сына Сандро Товстоногова пригласить нас. Идея «Трех мушкетеров» принадлежала не мне, и не Юре Ряшенцеву, а Сандро Товстоногову. Постановка была его, моя только пьеса. Он тогда хотел стать главным режиссером ТЮЗа и ему нужен был шлягер. Так и произошло.

— Композитором изначально был Максим Дунаевский?

— Да.

— А что было главным шлягером того спектакля?

— «На волоске судьба твоя». Потом уже для кино потребовалось сделать «Пора-пора-порадуемся», в спектакле этой песни не было.

— У вас еще в репертуаре чудесный музыкальный спектакль «Песни нашего двора». Его когда-то даже записали для канала «Культура».

— Он у нас идет во дворе театра, сезонный. Сейчас вот осень, мы прекратили его показывать. Но есть «Песни коммуналки», они идут зимой, в помещении. Это как бы продолжение. «Песням нашего двора» уже двадцать девять лет. Всегда дворовый наш зал на этом спектакле полон, всегда. Причем сам спектакль стоит рубль. Мы просто принесли и порвали майки из дома. Еще микрофоны, но микрофоны нужны и для других спектаклей.

— А ведь вроде бы эпоха блатных дворовых песен прошла.

— Так она и двадцать девять лет назад прошла. Но все равно непостижимый успех. Уже сменились артисты, другие исполнители. Этот спектакль вообще не имеет никакой рекламы. Мы только объявляем, что такого-то числа «Песни нашего двора», через два-три дня аншлаг, билеты все проданы.

Целина меня переделала

— Вы ведь тоже когда-то жили в коммуналке?

— Конечно, я родился в коммуналке.

— Соседей свои помните?

— Всех. Система коридорная, на сорок восемь комнаток всего одна уборная. Там были разные характеры, ситуации. У нас был двор, населенный татарами. Мы жили в полуподвале, а над нами три-четыре этажа — татарские семьи. Я и ругаться по-татарски умею. Мы очень дружили. У меня пьеса есть о том времени «Папа, мама, я и Сталин». Я родился в Петропавловске-Камчатском, куда мои родители, инженеры-строители, со всем своим молодым задором отправились строить социализм.

Третьего апреля 1937-го я у них родился, а третьего декабря за отцом пришли, он восемнадцать лет в сталинских лагерях провел. Первый арест был на десять лет.

Его выпустили со списком из ста городов, где он не имел права появляться. Он жил где-то под Тулой, станция Решеты. У нас письма есть с этой станции. Потом тайно приехал в Москву, чтобы меня увидеть, уже десятилетнего. Мама все боялась, что сейчас настучат. И он меня повез в Сандуновские бани, я впервые пошел в мужскую баню — в день, когда отец приехал тайно в Москву. Потом его взяли по второму кругу, и он оказался в тульской тюрьме. Отец мне показывал потом окна камеры, в которой сидел.

— А в Москву как вы переехали с Камчатки?

— Когда мне исполнился годик, меня привезла бабушка. Мы жили в полуподвале. У нас была замечательная школа, в ней учились Эдвард Радзинский, Андрей Миронов — но он был младше. Я в восьмом классе, он в шестом.

— Так получилось или это специальная какая-то школа?

— Случайность. Просто она в центре Москвы. Мы считались стилягами, хотя стилягами не были. Мы гуляли по одной сторону улицы Горького до Пушкинского сквера, она называлась Бродвеем. Дрались со спецами, ребятами которые учлись в специальном военном училище. Их на субботу и воскресенье выпускали в город, и они шли на наш Бродвей.

— Если вы не причисляли себя к стилягам, значит вы отчасти городская шпана?

— На фене могу поговорить, но чуть-чуть. У меня же «Роман о девочках» идет уж тридцать лет. У нас директором театра был тогда Валера Янклович. Тот самый Валера Янклович, который был ближайшим другом Высоцкого и на руках которого Володя умер. Когда это случилось, он мне дал рукопись повести Высоцкого. Я писал свою пьесу, держа в руках не копию, а настоящую рукопись Владимира Высоцкого, написанную ручкой. Пытался разобрать его почерк.

— Повесть же неоконченная. Как вышли из положения?

— Спектакль у меня законченный. Там, правда, много и моего детства, и детства некоторых артистов. Например, Володи Долинского. Он же шесть лет отсидел за историю с валютой, и его после этого не брали ни в какой театр, а я, поскольку всем стремился помогать, взял на работу. Он у меня много лет проработал, потому ушел сниматься в кино. С моей точки зрения сделал ошибку, потому что он ведущим актером был у нас.

Мой район детства — это Бахрушинка, улица Горького, дом 6 и 8. В школу я бегал через улицу Москвина, и видел всех этих знаменитых мхатовских артистов, в шубах и черных меховых шапках. Я в школу бегу, а они идут на репетицию. По фамилии никого не знал, но понимал, что среди них Масальский, Грибов, кто там еще мог ходить. Они все казались высокого роста, у них были такие высокие воротники на шубах, отороченные мехом. А я маленький, тык-тык-тык, в школу. А потом я на этой сцене уже сам ставил спектакль.

— Вот откуда пристрастие к «Спартаку». МХАТ — это же спартаковская вотчина.

— Все проще. У меня мама работала в промкооперации. У нас и стадион «Динамо» недалеко. Стадион «Динамо» — через забор, и тама. Я и со спортсменами был очень хорошо знаком. Хоккейную команду ВВС, которая погибла в авиакатастрофе, знал. Хоккеист Иван Новиков, который был в том самолете, — дядя Игоря Лапшина, с которым мы на одной парте сидели. У него отец был Игорь Лапшин, тоже футболист, известный в тридцатые годы. На целине, помню, мы сами резались в футбол.

— На целину поехали своим решением?

— Я же в университете учился, наш курс весь взяли на целину. 83 дня мы там были.

— Очень было жарко?

— Наоборот. Осенью мы жили в землянках, холодно. Еще крысы бегают. Я туда ехал с такими горящими глазами, целину поднимать, комсомолячий задор такой. А там жизнь, реальность нас мордой об стол — раз, два. Меня, можно сказать, целина переделала, обратно я возвращался другим человеком. Не то чтобы совсем разочарованный. Но я же московский городской мальчик, ничего в жизни не знал; только счастье, детство, драки, игры, а тут все вылезло. Когда жрать было нечего нашему отряду, а в штабном вагончике закрывались и тайно вскрывали консервы, волей-неволей ты начинал смотреть на жизнь по другому. Вот пьесу всё хочу написать об этом времени.

Марк Григорьевич Розовский

Родился 3 апреля 1937 года в Петропавловске-Камчатском.

Народный артист Российской Федерации.

В 1975 году поставил первую в СССР рок-оперу «Орфей и Эвридика».

Автор пьес «Концерт Высоцкого в НИИ», «Кафка: отец и сын», «Триумфальная площадь», «Песни нашего двора».

Автор сценария кинофильма «Д’Артаньян и три мушкетёра», либретто оперы «Пятое путешествие Колумба».

Спектакль Марка Розовского «История лошади» (по рассказу Л. Толстого) поставлен на Бродвее (США), в Национальном театре Великобритании (Лондон), в Мадриде, Стокгольме, Токио, Сеуле, Риге, Хельсинки и др.

Семья: жена Татьяна, дочери Мария и Александра, сын Семён.