А перед этим у Пастухова была удивительная фронтовая эпопея, насыщенная самыми разными событиями.

Знакомство с «Марьей Ивановной»

Записываться добровольцем в Красную армию Виктор Пастухов пришел уже на второй день войны. Отказали – восемнадцать ему исполнялось только в сентябре. Но поскольку он продолжал настаивать, предложили пойти попробовать поступить в оружейно-техническое училище, где тогда был недобор курсантов. Оружейное училище – это наш знаменитый будущий артиллерийский инженерный институт. Сдав с ходу все экзамены, был зачислен и в тот же день оказался в учебных лагерях.

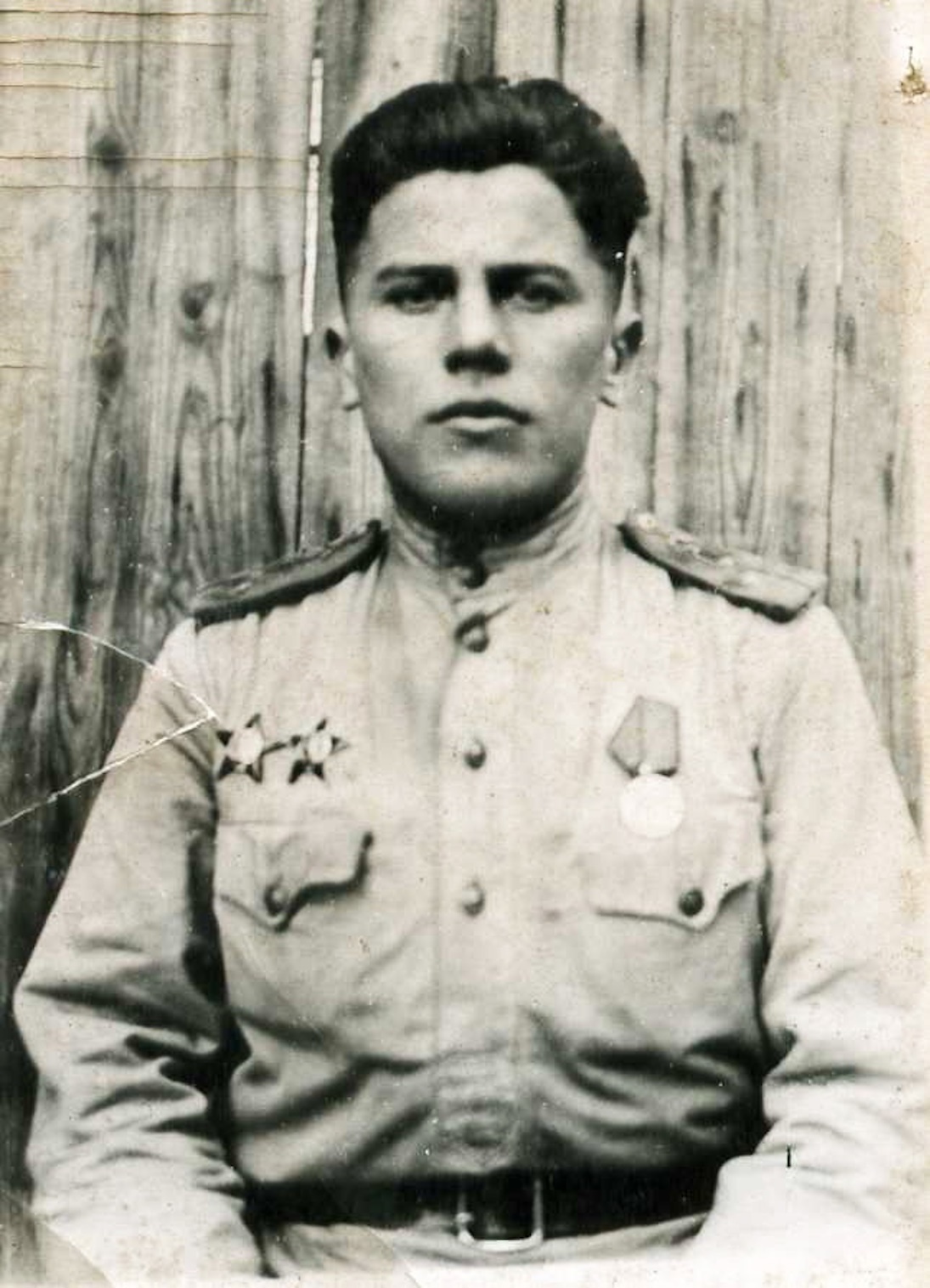

Виктор Пастухов. Чехословакия. 1945 г.

Фото: Тульский военно-исторический музей.

Вспоминал: «Нас разместили в брезентовых палатках, обучали воинским уставам, строевой подготовке. После принятия присяги в середине июля выдали оружие – видавшие виды мосинские винтовки со штыком».

Осенью курсанты продолжали осваивать основы воинского дела, по двенадцать часов в день изучали матчасть пушек и пулеметов. Ночью поочередно охраняли железную дорогу в районе Красных ворот, патрулировали улицы.

Как-то, рассказывал, в самом центре города к патрулю обратились ребята, которые показали на подозрительного вида военных в лакированных сапогах. Наши солдаты и офицеры в то время выглядели по-другому. Так бдительность горожан помогла задержать диверсантов. Приходилось также дежурить на крыше собственной казармы. Вспоминал, как с преподавателем оптики они стреляли по немецкому бомбардировщику, но не попали.

С фронтовыми товарищами. 1945 г. Фото: Тульский военно-исторический музей.

Утром 2 октября курсантов построили на плацу, выдали патроны и гранаты, посадили в автобусы и повезли в сторону Орла.

Котел между Орлом и Мценском был передним краем обороны советских войск на южном фланге Брянского фронта, прорванного немцами. В результате прорыва несколько советских армий уже было окружено, и с этого направления путь немцам на Москву оказался свободен. Надо было задержать немцев для обеспечения отхода 50-й армии к Туле. Эта задача была возложена на срочно сформированный 1-й отдельный гвардейский стрелковый корпус, который возглавил генерал-майор Д. Лелюшенко. В состав этого корпуса вошел курсантский батальон Тульского оружейно-технического училища. Некоторые историки считают бои в районе Мценска первым этапом героической обороны Тулы.

Дмитрий Данилович Лелюшенко в своих мемуарах вспоминает, как, направляясь в район боевых действий по дороге из Москвы, заехал в училище проверить ход формирования батальона. И он же лично сопровождал курсантов до места дислокации корпуса.

До Мценска, по рассказу Пастухова, доехали в сумерках, тут же начали окапываться. Рядом горел элеватор и находился мост через реку Зушу. Последними отступали саперы, минируя переправы.

Курсанты Тульского оружейно-технического училища, которые после ускоренного первого выпуска ушли на фронт.

«Мы заняли оборону. Каждому выдали по паре бутылок с зажигательной смесью. Несколько добровольцев пошли разведать, где находятся немцы. Утром был сильный туман. Но, услышав гул, мы насчитали на другой стороне реки 41 танк и до батальона пехоты. Вдруг за нашими спинами что-то зашипело и ударило с такой страшной силой, что можно было от неожиданности оглохнуть. Раздался такой звук, будто сотни паровозов начали одновременно продувать свои топки. Это термитными снарядами стреляло новое секретное оружие – реактивные минометы, которые солдаты сначала уважительно прозвали «Марья Ивановна» и только потом уже дали им ласковое имя «Катюша».

Лелюшенко, видя необстрелянность курсантов, решил не жертвовать ими понапрасну. Хотя в его же книге мемуаров есть упоминание о том, что «исключительно стойко сражались курсанты Тульского артиллерийского училища, особенно запомнился курсант Е. А. Кащеев, лично сразивший 3 гитлеровцев».

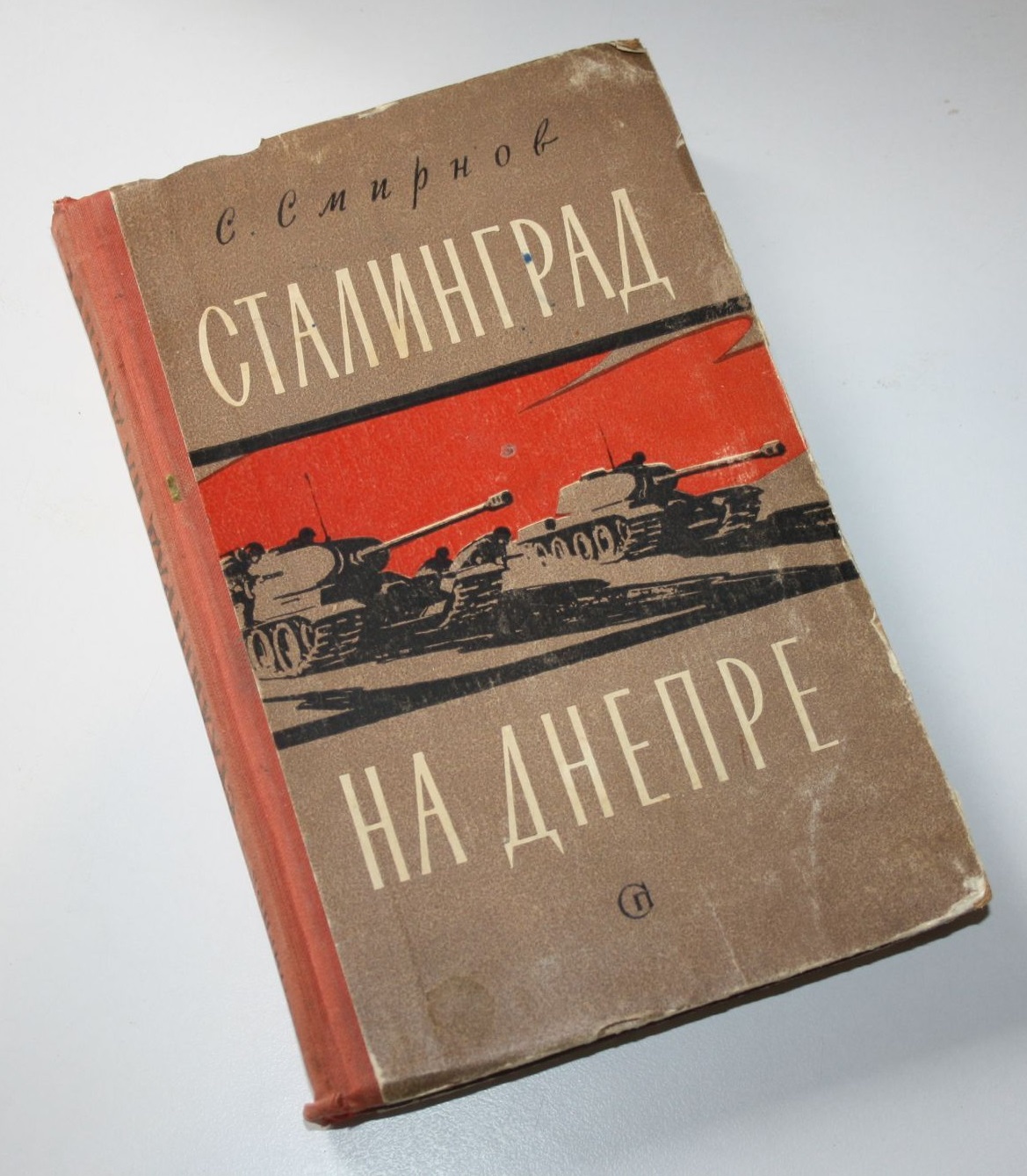

Одно из изданий книги С. Смирнова "Сталинград на Днепре", где рассказывается о встрече Конева и Пастухова.

«Под вечер вошли в Плавск, – рассказывал Виктор Пастухов. – Нас выстроили возле школы и зачитали приказ. Смысл его сводился к тому, что война только начинается, командные кадры, тем более технические, очень нужны. Поэтому рисковать молодыми курсантами нецелесообразно. Училище надо срочно эвакуировать».

21 октября отправился первый эшелон на восток, затем в сторону Томска взял курс и второй. 3 ноября курсанты прибыли на место дислокации, а 20 декабря после ускоренной подготовки и сдачи экзаменов всех выпустили в звании военных техников второго ранга.

Пастухова направили начальником мастерской боепитания и боеснабжения в 1129-й стрелковый полк 337-й Сибирской дивизии. Он занимался выдачей и починкой оружия, а также подготовкой личного состава по овладению новым вооружением. Но и боевых действий на его век хватило. Участвовал в битве на Орловско-Курской дуге, в форсировании Днепра, в Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишиневской наступательных операциях, освобождал Венгрию, Румынию, Чехословакию.

Был ранен осколком снаряда в ногу, а после контузии около месяца ничего не слышал и не мог говорить. Всего за время войны у Виктора Пастухова было три ранения. Считал, что повезло: обошлось без увечий.

Как Пастухов получил внеочередное звание

Воюют многие, но вот в книги знаменитых писателей попадают не все. Виктору Пастухову в этом смысле удалось прославиться. А было так.

Лейтенант Пастухов вез боеприпасы на передовую. Мост оказался взорван, пришлось ехать в обход. В пути машина застряла в грязи, без всякой надежды, что ее удастся вытянуть самим. Вдруг наш танк. Лейтенант к нему, но танкист ни в какую не хочет помогать. Говорит: мол, некогда, опаздываем.

«Тогда я перегородил дорогу – дави, мне терять нечего! За пару секунд машину вытянули. Я танкисту говорю: «Командир твой молодец, сознательный». Он мне в ответ: «Вот будет тебе сейчас! Это генерал армии Конев». Я к нему с докладом. Он в ответ: «Правильно действовали, старший лейтенант Пастухов».

Конев на то совещание, куда ехал, все-таки успел. Конечно же, рассказал о том, что случилось с ним по дороге. На этом же совещании присутствовал журналист, а в будущем любимый писатель всех фронтовиков Сергей Смирнов, первым восславивший подвиг защитников Брестской крепости. Эпизод с Коневым и Пастуховым он включил в свою книгу «Сталинград на Днепре».

Тот же случай, дополненный другими художественными деталями, вошел и в повесть Бориса Полевого «Полководец» о генерале армии Коневе, написанную уже в семидесятые годы. Уж очень яркий и образный эпизод. В изложении Бориса Полевого он заканчивался таким диалогом:

– Молодец, старший лейтенант!

– Да я не старший.

– Я же сказал – старший лейтенант.

Так Пастухов получил внеочередное звание.

Впрочем, сам Виктор Александрович не считал, что в этот момент совершил нечто невероятное. «Просто так вышло, что об этом все узнали».

Тот же Борис Полевой описал еще одно событие, касающееся Пастухова. Когда отмечали 25-летие освобождения Словакии, в руководителе делегации Тульской области вдруг узнали капитана Советской армии, который, по просьбе жителей, в 1945 году без артподготовки освободил город Лученец. Между прочим, словацкий город Лученец и по сей день побратим нашего Богородицка.

Победу Виктор Пастухов встретил в австрийском городе Граце в должности начальника артиллерийского снабжения 1129-го стрелкового Дебреценского ордена Богдана Хмельницкого полка. Вспоминал: «Когда узнали о капитуляции Германии, начали стрелять из автоматов, пистолетов и даже сделали залп из всех орудий. Иногда шучу, что день Победы встретил с сожалением. Шестьдесят километров оставалось до итальянской границы, а там – семьдесят до Адриатического моря».

Есть и еще один невероятный факт, касающийся того времени. Виктор Пастухов вспоминал, как в конце войны, в 1945 году, в одном из захваченных немецких грузовиков красноармейцы нашли сердце Шопена в хрустальной запечатанной вазе.

Во всей имеющейся в Туле литературе на тему этой истории, равно как и в интернете, нигде нет даже упоминания о том, что сердце Шопена обнаружили именно советские солдаты. Но ведь и Виктору Александровичу придумывать не с руки. Он вообще, похоже, не придавал особого значения этой истории, как и эпизоду с танком Конева. Мало ли что на войне случается.

Вообще, в описаниях путешествий сердца Шопена, которое композитор завещал похоронить на родине, и в самом деле есть некая недосказанность.

Пишут, например, что сердце во время Варшавского восстания 1944 года немцы забрали из церкви Святого креста, где оно хранилось, в штаб-квартиру командующего СС Эриха фон дем Баха-Зелевского. И сразу потом, что сердце было возвращено польскому народу 17 октября 1945 года. Что происходило между двумя этими событиями, история умалчивает.

Виктор Александрович вспоминал, что о своей находке они тогда быстро сообщили в штаб фронта, связались с представителями польских властей. Поляки поблагодарили русских солдат за бережное отношение к находке и подарили по бутылке шнапса.

Принял Золотую звезду города-героя

Демобилизовался и вернулся домой он только в 1946 году. Приехал не один – с женой Верой Григорьевной, с которой познакомился на фронте, в Румынии. Окончил механический институт, потом защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. Стал доцентом, был заместителем декана горного факультета. У Пастухова шесть авторских свидетельств о совершенствовании угольных комплексов и комбайнов.

В президиуме торжественного собрания, посвященного вручению Туле звезды города-героя.

Потом началась карьера руководителя. В общем-то послевоенная биография Виктора Пастухова – история типичного выдвиженца своего времени, как это происходило тогда со многими. В 1961 году он стал секретарем парткома Туламашзавода, в 1963-м – заведующим промышленно-транспортным отделом обкома КПСС. На этом посту проработал более шести лет, содействуя быстрейшему вводу в строй таких важных объектов, как Черепетская ГРЭС, новый корпус швейного объединения «Чайка», электрификации железной дороги, строительству автомобильных дорог в области. А еще – развитию Подмосковного угольного бассейна. В 1965 году Подмосковный угольный бассейн вообще был признан самым механизированным в мире.

14 лет, с ноября 1969-го по декабрь 1983 года, В. А. Пастухов был первым секретарем Тульского горкома КПСС. Социальная ситуация в городе была очень тяжелой. Только к аварийному в Туле причисляли 78 процентов жилья, не было системы централизованного водоснабжения, канализации, отопления, газификации.

Возглавив город, Пастухов организовал разработку и утверждение в правительстве генерального плана города, выделение под это бюджета. В 1971 году Совмин РСФСР утвердил генеральный план развития Тулы до 1995 года. За десять лет построили 2 млн кв. метров жилья, 116 детских садов, 4 кинотеатра, несколько поликлиник и больниц, 10 новых школ. Под программу расширили водопроводную сеть, построили очистные сооружения, станции обезжелезивания. Численность населения областного центра выросла почти в два раза – до 575 тыс. человек.

В 1978 году Юнак предлагал Пастухову пост секретаря обкома, но он отказался – город еще требовал большой заботы.

В 1977 году именно Виктор Александрович Пастухов принял от генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева Золотую звезду города-героя.

Достигнув пенсионного возраста, Виктор Александрович до апреля 1997 года работал ученым секретарем ЦНИИСУ. Пятнадцать лет был депутатом Верховного Совета РСФСР. Был председателем Совета ветеранов войны и вел эту работу отнюдь не формально. Вот, например, характеристика на участницу обороны Тулы, сандружинницу Тульского Рабочего полка Екатерину Георгиевну Горбунову, подписанная В. А. Пастуховым и председателем Совета ветеранов Тульского рабочего полка В. С. Строковым:

«Горбунова Екатерина Георгиевна …по велению сердца и разума в числе многих других добровольцев вступила в сандружинницы. За время боевых действий она сдала для раненых воинов 11 литров крови, вынесла с поля боя более 90 раненых бойцов. В сентябре 1944-го при попытке вынести с поля боя раненого командира сама была ранена осколком мины в голову, отказалась от отправки в госпиталь и лечилась в медсанбате, что само по себе сравнимо с подвигом».

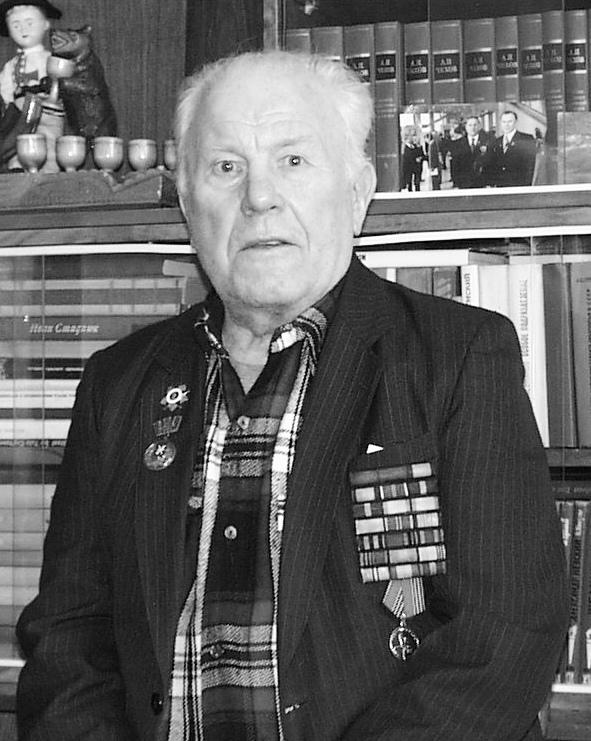

Виктор Пастухов. Фото: Тульский военно-исторический музей.

А еще Пастухов всегда оставался патриотом в самом высоком смысле этого слова. Он говорил: «Политика и прежде была не всегда правильной. И голодали мы в тридцатые годы, и видели, как к домам подъезжают черные воронки. Но все-таки понятие Родины было особым, и воинский, солдатский долг стоял превыше всего».