- Интервью с Олегом, Максом и Самиром: что такое «перформативная пьеса» и как ее «играют».

- Репортаж из арт-пространства F19: как просуществовала «Терпсихора Сизифа» и что о пьесе думают зрители.

- Впечатления артистов: гул в ушах, мозоли и запредельный опыт.

«Терпсихора Сизифа»: полилог звука, тела и пространства

Словосочетание «современное искусство» воспринимается большинством как клеймо, даже что-то ругательное. Чтобы расставить все точки над i, мы поговорили с авторами «Терпсихоры Сизифа».

Авторы «Терпсихоры Сизифа»: Самир Макеев, Максим Федоров, Олег Агафонов.

Фото Юлии Гарнеевой.

Пьеса построена на импровизации и «полилоге» без слов. Олег Агафонов и Максим Федоров создают звук, подстраиваясь под движения Самира Макеева и, наоборот, «указывая» ему направление. Танцовщик «пропускает» через себя звук и двигается так, как ему велит собственное тело и музыка. Никто из участников не знает, что его напарники сделают в следующую секунду.

— С одной стороны, мы с Максом можем «подвинуть» Самира звуком, — объясняет Олег, — с другой — должны подстраиваться под его ритм. Наша задача — найти связь между друг другом, соблюсти баланс между обменом «сигналами». Мы подаем их звуками, а Самир — пластикой.

«Движение — как эхо звука, звук — как эхо движения».

— Я совершенно неожиданно оказался ответственным за создание звуков, — признается Олег. — Будет неправдой, если я назову это музыкой. Я никогда ей не занимался (только в школьные годы ходил в «музыкалку»), так что для меня это первый опыт.

Фото Юлии Гарнеевой.

— Для меня такое впервые, — говорит Самир, — постоянно приходится держать руку на пульсе и прислушиваться, куда мое тело и ребята «поведут» меня. Обычно я могу «опереться» на знакомое музыкальное произведение, а тут мне придется частично взять на себя роль ведущего и управлять звуком. В таких «экстремальных» условиях будет интересно узнать о своем теле что-то новое!

Все трое были знакомы друг с другом заочно, но перформативная пьеса «Терпсихора Сизифа» — их первый совместный проект.

— Надеюсь, это только начало нашей совместной работы, — делится Олег. — Для меня новый формат — прям вау! В визуальном искусстве ты не можешь позволить себе реальный таймлайн. Плюс мне нравится, что у нас не остается продукта творчества — только записи и фотографии. Мы провели несколько репетиций — не чтобы повторить заготовленные действия, а чтобы «настроиться на одну частоту». Вчера у нас получилась настоящая «бомба» — мы как будто смогли стать одним сознанием! Соответственно, был кайф.

— Да в этом-то и дело, — улыбается Макс, — мы репетировали не чтобы что-то делать, мы просто кайфануть хотели! Хочу отметить, что и для нас это эксперимент тоже. Мы не можем предугадать, каким будет результат. Но ведь именно в эксперименте рождается новое!

Репортаж: как просуществовала «Терпсихора Сизифа»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Вечером 26 апреля в F19 настоящий аншлаг по меркам такого небольшого пространства: более 40 человек растянулись в длинную шеренгу в ожидании чуда. По многослойному ряду зрителей прыгают недоуменные шепотки и смешки.

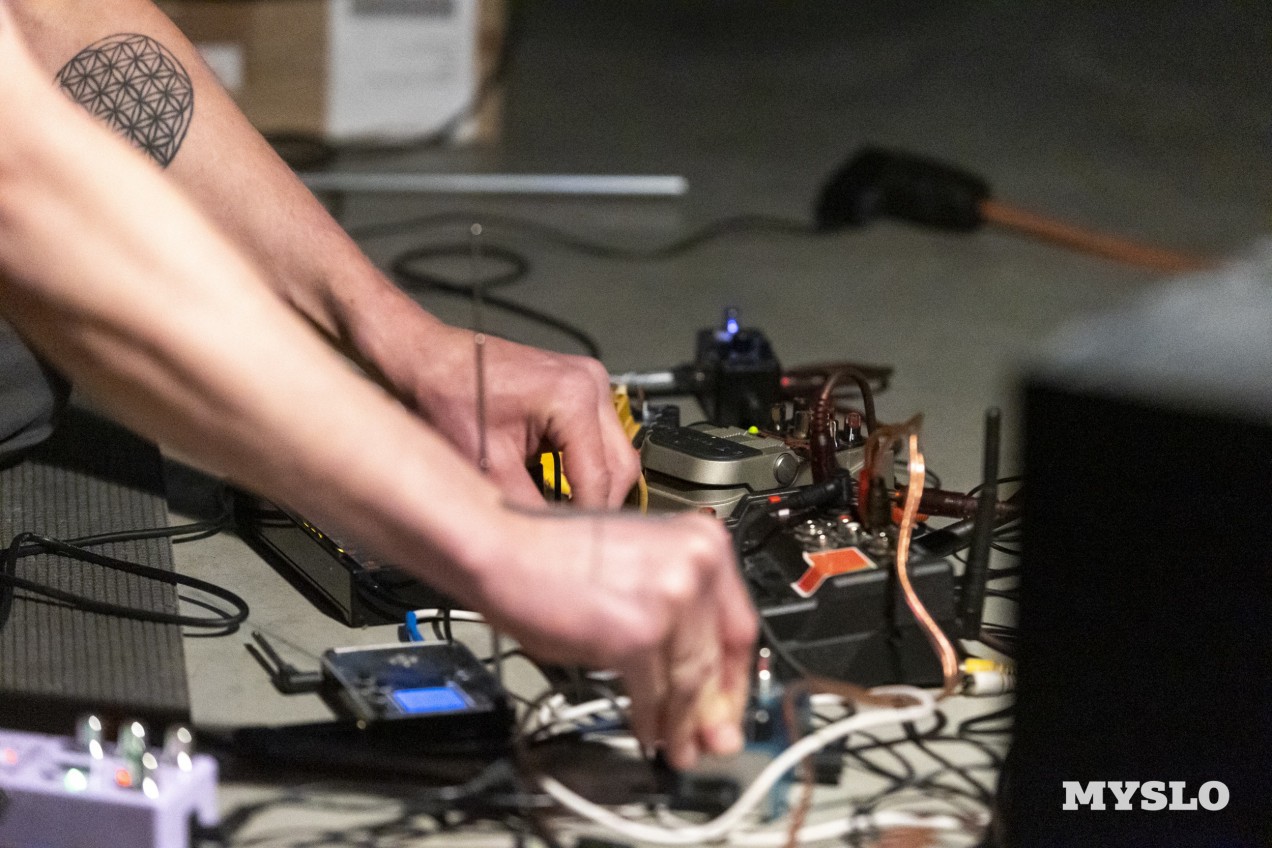

Протискиваемся в дальний угол, к Максу. В ожидании напарников он сосредоточенно крутит ручки регуляторов громкости на педалях, вынимает и втыкает обратно «джеки», нервно облизывая пересохшие от волнения губы.

Фото Дмитрия Дзюбина.

Выступления Максима Es Denkt не обходятся без эпатажных «инструментов» (когда — музыкальных, когда — строительных). В этот раз в арсенале Макса — цепь, самодельный смычок из стального троса, MIDI-клавиатура, видавший виды барабан, калимба, терменвокс, десяток педалей эффектов и гитара (которую Олег отказался называть «по имени» и прозвал просто — «инструмент»).

Будто по невидимому сигналу Макс прибавил громкости. Зрители «хором» притихли — кажется, начинается! На середину импровизированной сцены вышел Олег:

— Попрошу всех выключить звук на телефонах. Вы пришли на экспериментальную эмбиент-нойз-пьесу «Терпсихора Сизифа».

Ничего более не сказав, под клацанье аплодисментов Олег присоединился к Максу, заняв свое место за инструментом (гитарой). Легонько погладил струны и, услышав низкий призывный гул, утвердительно кивнул.

Фото Юлии Гарнеевой.

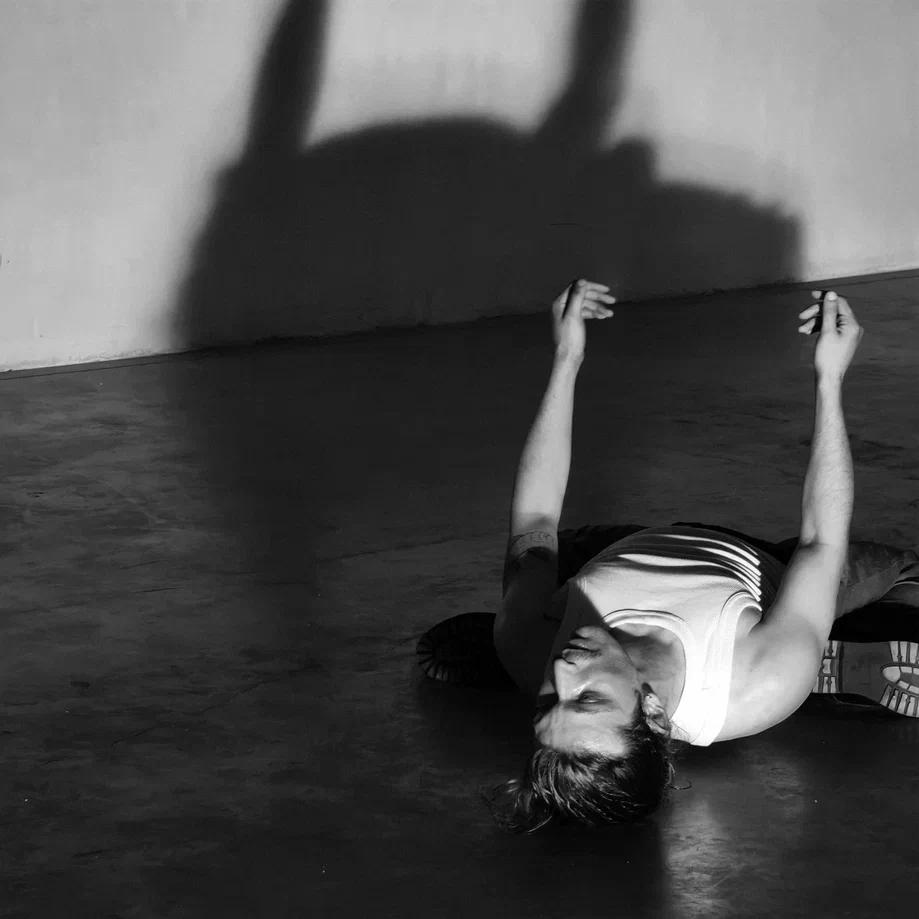

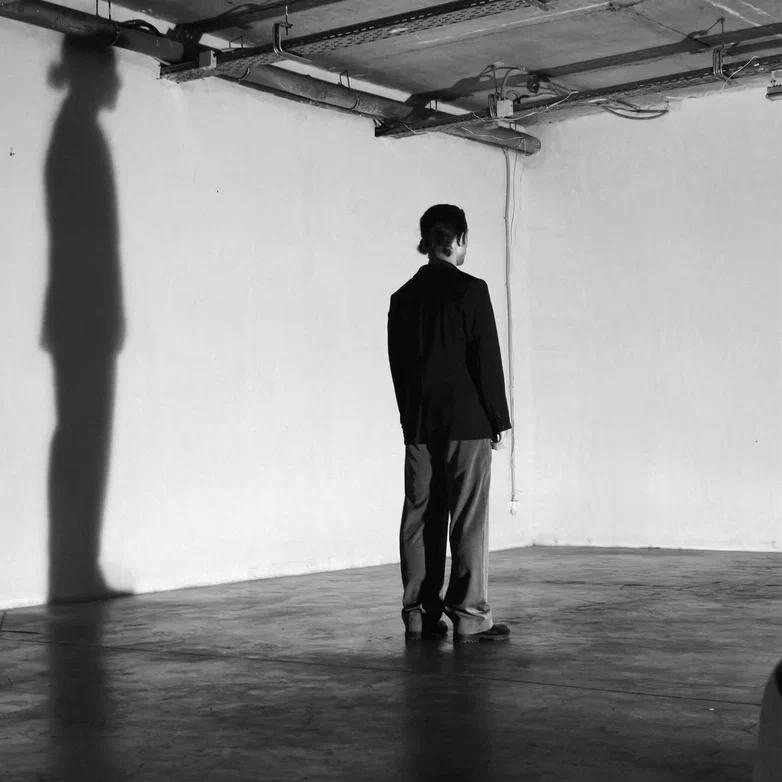

Синтезированный шум «ветра» прервался мелодичным аккордом. На сцену вышел Самир. И не абы как, а в пиджаке, брюках и туфлях! На репетициях он ограничивался удобным спортивным костюмом.

— Я экспериментировал и с одеждой тоже, — расскажет потом Самир. — Пиджак и неудобная обувь помогли мне раскрыть потенциал моего персонажа.

Огромная тень подперла макушкой потолок. Публика вонзила пытливые взгляды в спину Самира. Сосредоточив все внимание на себе, танцовщик двинулся к стене и силой опустил руку на белую поверхность.

Музыка стала громче и настойчивее, из текучих звуков появился строгий ритм. Подчинившись требовательному такту, Самир стал толкать неподъемную ношу — свой воображаемый (или не совсем) камень.

Фото Дмитрия Дзюбина.

Под пристальными взглядами Олега и Макса Самир тщетно, тщетно, тщетно пытался сдвинуть монолит с места. Будто в укор его герою, музыканты прибавили звучанию маршевой строгости — «давай, давай, давай!»

— Мы так «злобно» создавали шум, — поделится потом Олег, — будто хотели поиздеваться над Самиром! Одна из зрительниц заметила, что звон цепи напомнил ей образ Цербера. Очень удачное сравнение!

Фото Дмитрия Дзюбина.

Фото Юлии Гарнеевой.

— Я не люблю подстраиваться под зрителя, — признается Максим, — но я понимаю, что любимая мной пятиминутная музыкальная вакханалия людям не понравилась бы. Поэтому пришлось пробовать что-то другое.

Мне понравились плавные переходы между разными инструментами— помехи от переключения штекеров практически не слышно. В этом мне помогли советы ребят.

Фото Юлии Гарнеевой.

— Что это было? — раздался низкий мужской голос.— Олег! — выпалил женский. — Не отвечайте, пожалуйста!

Слева направо: Лиза, Настя, Соша и их спутник. Фото Дмитрия Дзюбина.

— Сначала я сидела и думала: «Вдруг это про тяжелый путь к себе, от себя, опять к себе?» — делится Лиза. — Про то, как мы боремся со своей «тенью»: стреляем в нее из лука, но она всегда больше нас, и мы не в силах убежать от нее. Потом я подумала: «Вдруг я ищу смыслы там, где их нет?» В итоге я пришла к тому, что мир совершенен и ошибок в нем не бывает, — не надо ничего никак оценивать. Нужно просто быть. А пиджак всегда рядом, если вдруг что.

— В том, что мы сегодня увидели, каждый найдет свое, — уверенно говорит Настя. — Я, например, узнала в пьесе часть своей жизни. Музыка и танец напомнили мне о разных этапах взросления человека. Было очень эмоционально: сначала мне было плохо, меня тошнило, но в конце прямо озарило! Круто!

— Супер! — улыбаясь, утверждает Соша. — В некоторых моментах я узнавала себя и своих близких. Потом я пришла к выводу, что все это какое-то Броуновское движение: просто так получилось, что мы все оказались здесь и сейчас. Смысла — ноль, смысла нет. Главное — это поток!

«Я до сих пор это слышу!»

Фото Юлии Гарнеевой.

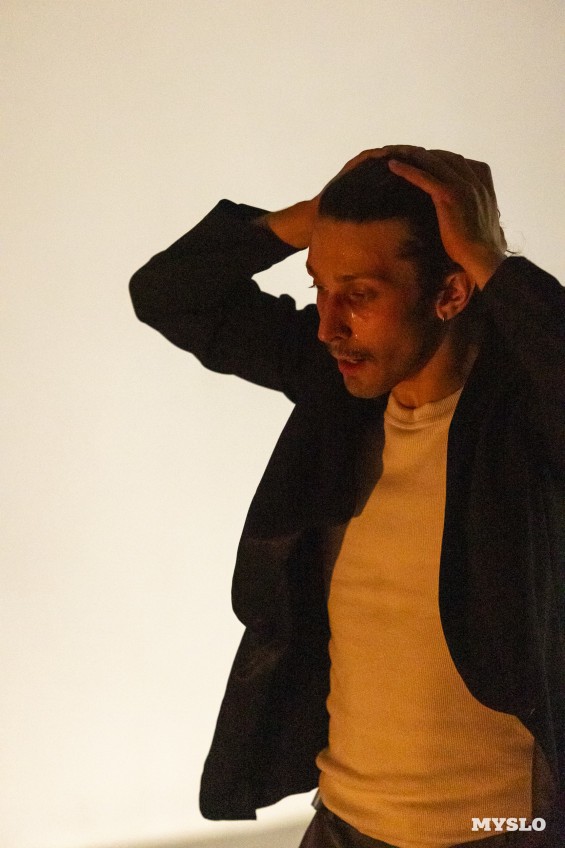

Спустя пару дней после премьеры мы снова встретились с командой «Терпсихоры» и обсудили произошедшее.

— Какие у вас были эмоции в процессе?

Максим: Меня накрыла безысходность лютая. Возможно, это и хорошо, потому что пьеса экзистенциальная. Я постоянно «парился» насчет коннекта с ребятами: мне казалось, что я сильно выбиваюсь из общей картины. Плюс я чувствовал намного меньше контроля над ситуацией, если сравнивать с репетициями, и никак не мог «включиться».

Я особо не обращал внимания на зрителей: свет лампы слепил меня, но я видел, что их до фига в зал набилось — больше, чем я ожидал. И хорошо, никто не отвлекал. Я слышал, как люди переговариваются, но это никак не мешало.

Самир: У меня не было ощущения, что что-то пойдет не так.

Хотя волновался я сильнее, чем когда выступал на Новой сцене Александринского театра.

Я был готов ко всему. Я чувствовал большую ответственность перед собой, перед ребятами и перед публикой — это около 90 человек. В процессе я почувствовал трансцендентное состояние: я был властелином света и тени, пространства, звука, мог управлять ими. Это было очень необычно, в повседневной жизни такого не испытать. Да, возможно, последняя репетиция была лучше, но я выложился по полной, мне все понравилось.

Олег: Реальный показ чего бы то ни было пройдет не так, как репетиция, — все-таки мы в иных условиях. По изначальной концепции мы должны были синергировать, а на премьере, наоборот, «злобно» «перетягивали канат», «боролись» друг с другом. Нам есть куда расти, но я думаю, получилось здорово. Не в последнюю очередь благодаря залу!

— Как ваше самочувствие после премьеры?

Максим: Я теперь постоянно слышу это гудение терменвокса — «ву-у-у».

Самир: Да, у меня то же самое было. Это не очень приятно. Просто после показа мне хотелось отдохнуть.

Максим: Я даже разговаривать нормально не мог!

Олег: Все переломы, какие у меня были, дали о себе знать. А еще у меня на пальце осталась мозоль от струн и мастихина.

— Делились ли зрители с вами впечатлениями от пьесы?

Олег: Зритель был очень отзывчивым. Я даже удивился, насколько он адекватно все воспринял.

Самир: Когда выходишь выступать, всегда волнительно. Но на «Терпсихоре Сизифа» публика была максимально добра: гости смотрели такими глазами!

Максим: Еще хотел поблагодарить Андрея Колбасинова, который инициировал создание пространства F19, и Вику Салькову — она курирует мероприятия в «Союзе».

Главный «грех» современного искусства — иллюзия элитарности. Неподготовленному зрителю может показаться, что он лишен «сакрального знания», которое доступно только высоколобым заносчивым эстетам.

Но это не так. Современное искусство действительно требует дополнительной информации, однако свобода интерпретации позволяет увидеть личное в абстрактном. От зрителя, выражаясь словами Макса Es Denkt, требуется лишь одно —

«желание пойти навстречу, а не на компромисс».