Дело о 20 тысячах

Домом вечной скорби психиатрическую лечебницу называли когда-то давно, еще до революции. В общем-то, по праву. Со времен основания, еще в XVIII веке, отделения для умалишенных жили по остаточному принципу. Денег не хватало, а больные, находящиеся здесь на излечении, остальную часть населения, считающую себя здоровыми, только пугали. Это теперь мы уже знаем, что абсолютно здоровых людей нет, есть, как шутят врачи-психиатры, недообследованные.

Петелинская больница, наше время.

В 1865 году проверяющий из Министерства внутренних дел Малашевич записал в отношении отделения для умалишенных, что оно «не есть лечебница для страждущих душевными болезнями, а дом для заключения умалишенных». Однако в 1866 году на излечении в этом доме для заключения находилось целых 112 человек – 68 мужчин и 44 женщины.

Спокойные душевнобольные помещались в общих палатах, беспокойные – в особых флигелях. Из этих 112 выписали 37 человек и 19 умерло.

В 1867 году был подписан сенатский указ, согласно которому медицинская помощь населению, в том числе и душевнобольным, была передана земствам. Наследие было печальным. Как докладывала 29 января 1869 г. губернская управа тульскому губернатору, все больничные заведения для умалишенных находятся в плохом состоянии: стены потрескались от осадки фундаментов, потолки грозят обрушением, рамы едва держатся, вентиляции нет, воздух спертый.

Нашли место, куда можно было бы переехать, – неоконченное здание военной гимназии. В сентябре 1868 года Министерство внутренних дел отпустило на покупку здания, принадлежащего местному дворянству, 75 000 рублей. В Туле этого показалось мало – ведь надо еще как-то обустраиваться. И началось.

Старые корпуса больницы. Наше время. Фото Алексея Пирязева.

Губернатор от имени земства просил еще денег на обустройство, но в Санкт-Петербурге посчитали, что с приобретением нового здания можно продать дома, где прежде помещались богоугодные заведения. Полученных денег должно хватить. В Туле так не считали и продолжали настаивать на оказании дополнительной помощи.

Наконец министерство выделило 20 тысяч, но только взаимообразно. С тем, чтобы эта сумма была возвращена земством в течение двух лет.

С этим опять не согласились. Деньги взяли, однако тратить их повременили, пока не прояснится вопрос с финансированием. Считали, что деньги должны быть выделены безвозвратно. Дошло до суда. 30 января 1873 года дело рассматривалось в комитете министров, который согласился с заключением министра внутренних дел об отклонении ходатайства земства.

Но и после этого земство не отказалось от мысли оставить 20 000 безвозвратно, воспользовавшись для этого неудовлетворительным состоянием отделения для умалишенных. Ведь в здании бывшей военной гимназии, где открыли Губернскую земскую больницу, были собраны все больные, кроме душевнобольных. Отделение для душевнобольных еще в 1868 году было перемещено в бывшую больницу оружейного завода на заречной стороне города.

При этом психиатрическое отделение, несмотря на территориальную разобщенность, считалось частью Губернской земской больницы. Размещалось оно в трех корпусах – двухэтажном здании и двух одноэтажных флигелях. Скоро и тут стало тесно. Управа сообщала губернатору 15 января 1873 г.:

«Все больные – и меланхолики, и выздоравливающие, и безумные, и неизлечимые, тихие и вздорные – все скучены ныне в одно здание, прогуливаются в одном коридоре и вследствие того нет никакой возможности всегда предупредить между ними ссоры и драки».

17 ноября 1872 года земское собрание вновь постановило возбудить ходатайство о безвозмездном оставлении суммы в 20 000 рублей. Это совпало с периодом, когда Министерство внутренних дел особенно серьезное внимание стало уделять состоянию домов для умалишенных. В подкрепление просьбе тульский губернатор сообщал, что в настоящее время в отделении можно разместить только 60 кроватей, а надо уже 90 ежедневно. В апреле 1874 года просьба была, наконец, уважена.

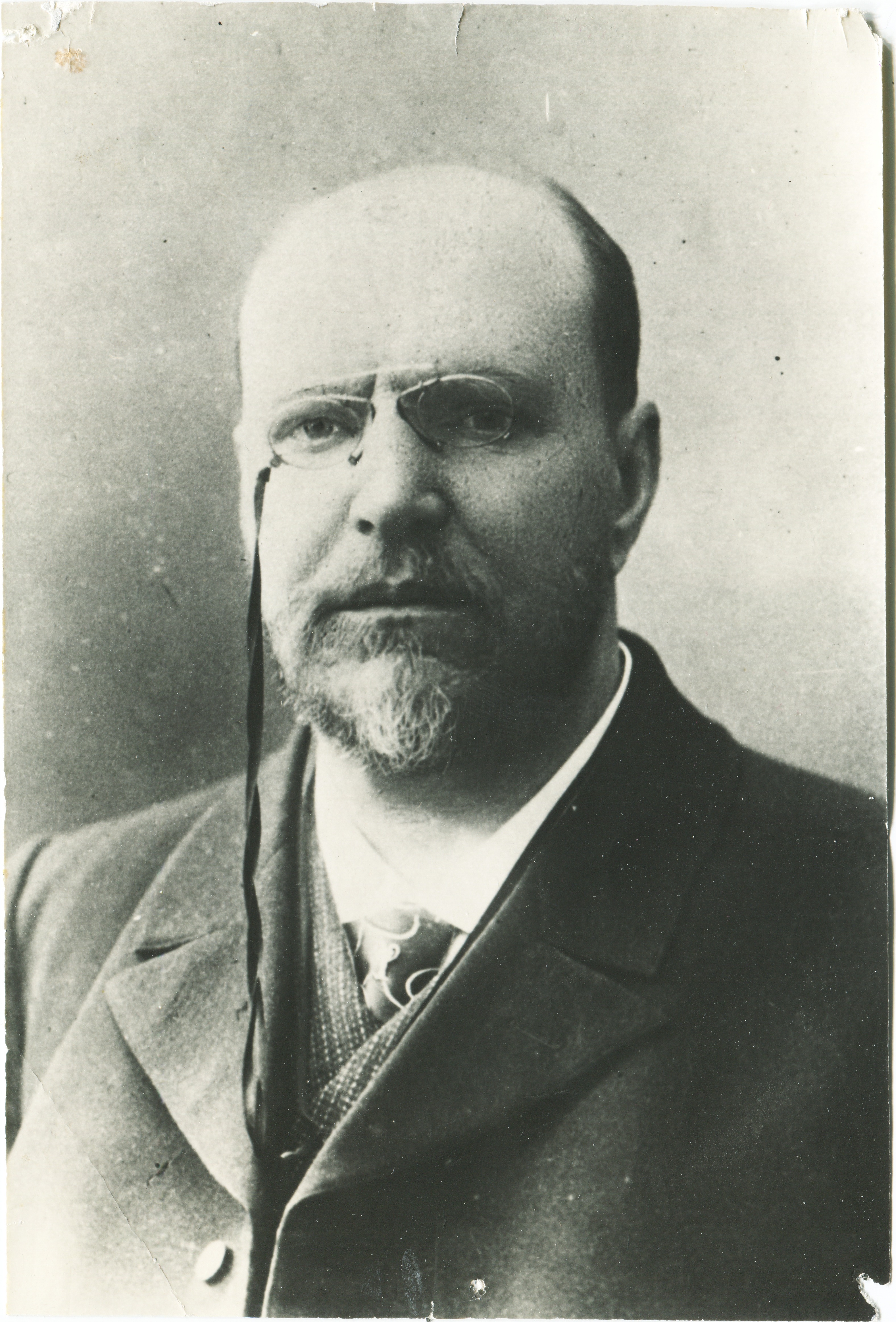

Николай Каменев.

Все постройки и перестройки были закончены в 1878 году. Обошлись они земству в 42 499 рублей 78 копеек и дали возможность призревать около ста больных единовременно. Но число их продолжало увеличиваться. Если в 1873 году ежедневно находилось на излечении 95 человек, то в 1879-м – 124, а в 1880-м – 133.

Земство постановило расширить отделение для душевнобольных и ходатайствовать об оказании пособия, согласно высочайшему повелению от 24 октября 1879 года. В столице согласились, что улучшение существующих условий не относится к числу обыкновенных ремонтных работ и постановили вернуть половину. И еще добавить тысячу рублей за приобретение земельного участка. Изначально смета на строительство составляла 11 707 рублей 75 копеек. Потом перепроверили, исправили «весьма значительные ошибки в исчислениях» и утвердили смету в 9 886 рублей 40 копеек. Всего за это время на обустройство потратили 136 000 рублей – немало.

1930-е. Уборка территории.

В 1888 году земство приобрело за 5 021 руб. 55 коп. третье усадебное место для загородной колонии для пациентов с затяжным течением болезни. Здесь в 1890 году открыли мясновское отделение для летнего пребывания со всеми удобствами загородной жизни: свежий воздух, обилие зелени, прохладная тень и простор для прогулок. Больные занимались расчисткой дорожек, уборкой сена, картофеля, поддерживали в порядке двор. Вели себя спокойно и намерений к побегу не проявляли.

Красивая местность с приветливыми видами

В 1893 году в журнале «Вопросы философии» был напечатан очерк тульского писателя Федора Свечина «Исповедь бывшей душевнобольной». Свечин вообще-то любил лошадей и специализировался на охотничьих рассказах, но его записки от имени сестры привлекли общественное внимание. Они рассказывали о той части жизни, когда человек становится просто предметом наблюдения. По словам автора, эта часть была его сестрой «мученически пережита».

«Где граница между здоровым и больным состоянием? – задавался он вопросом. – Трудно ее уловить. Галлюцинации суть мысли в образах и ощущениях, настолько кажущиеся реальными и живыми, что пугают и увлекают человека со страшною силой вне действительной среды».

Такой взгляд на вопрос помощи больным совпадал с идеями нового заведующего психиатрическим отделением Тульской Губернской земской больницы, 38-летнего Николая Петровича Каменева. Он был сторонником демократических начал в управлении больницей, создал при психиатрической больнице совет врачей.

В 1900 году психиатрическое отделение вообще получило самостоятельность.

Николай Петрович Каменев родился в 1857 году в селе Ильинском, неподалеку от Тулы. Окончил медицинский факультет Московского университета и вернулся в Тулу. В 1890 г. он составил «Положение о больницах для душевнобольных», с которым выступил на страницах журнала «Вестник психиатрии».

1920-е.

Считал, что заведения для душевнобольных должны быть выделены в самостоятельные больницы, во главе которых находятся директоры-психиатры с обширной властью, как медицинской, так и административно-хозяйственной. А еще указывал на необходимость применения с лечебными целями всех видов земледельческого труда, так как именно он «является привычным для нашего больного крестьянина».

Эти его идеи совпадали с толстовскими взглядами. В 1907 году Толстой даже послал письмо Каменеву с предложением встретиться. Ни один здравомыслящий человек в то время от таких предложений не отказывался. Но встреча не состоялась – письмо не дошло до адресата.

В 1903 году Каменев получил согласие земства на устройство психиатрической колонии. Специальная комиссия осмотрела восемь усадеб вокруг Тулы.

Остановились на имении Казариновых в селе Петелино, в восьми верстах от Тулы по Воронежскому шоссе, где была красивая местность с приветливыми видами. Оно было приобретено за 65 тысяч рублей и включало в себя 289 десятин земли, из них 181 десятина пашни, 80 десятин зрелого леса, 12 десятин луга и 9 десятин усадьбы.

1900-е: первое фото больницы.

Помимо этого, земство выкупило у богородицкого мещанина Василия Семеновича Большакова за 492 руб. 12 коп. дачу на краю села Малое Петелино размером 820,2 сажени для строительства шоссейной дороги с Воронежского шоссе к предполагаемой колонии. Колонию назвали «Спас-Петелинской» по имеющейся в поместье церкви.

Пляски до упаду

Устройство колонии преследовало несколько целей: проживание душевнобольных в специально приспособленных условиях, их лечение; и позволяло в дальнейшем значительно экономить. Погашение ссуды планировалось постепенное, в том числе и за счет продажи продукции, полученной в результате земледельческих работ больных.

Разработка проекта была поручена архитектору Б. Н. Шнауберту.

В апреле 1906 г., не дожидаясь завершения строительства, Каменев перевел в старый помещичий дом в Петелино первую группу больных – 28 человек. К августу 1907 г. было уже выстроено и занято больными первое из новых зданий – корпус на 60 человек. 21 декабря 1907 года Тульское губернское земское собрание постановило ознаменовать 25-летие полезной деятельности Каменева, назвав этот новый барак на 60 женских коек павильоном имени Каменева.

1920-е, чтение.

Колония имела свои водозаборные сооружения, электростанцию, кухню, склад, баню. 17 декабря 1911 г. психиатрическая колония была представлена приемной комиссии и с высокой оценкой принята в эксплуатацию. В декабре 1912 г.

Тульскую психиатрическую больницу посетил старейший ординатор Московской окружной больницы А. В. Никольский. Он восхитился увиденным – это «одно из лучших психиатрических учреждений России».

Позднее, в 1984 году, по рекомендации Министерства культуры РСФСР, архитектурно-парковый комплекс решением Тульского облисполкома был взят под государственную охрану как памятник архитектуры садово-паркового искусства и развития отечественной медицинской мысли.

1930-е: занятия физкультурой.

В своем «Отчете по психиатрической колонии от 1 сентября 1908 года» Каменев рассматривал Петелинскую колонию «как законченное цельное психиатрическое заведение, могущее удовлетворить всем требованиям призрения и лечения психически больных».

В отделениях поддерживался дух уважения к пациентам, стремление облегчить условия лечения, помочь им.

Для больных организовывались различные развлечения, вечеринки с чаем и угощениями, на новый год обязательно наряжалась елка.

На одном из таких праздничных вечеров побывал 2 января 1914 года корреспондент «Тульской молвы» В. Тимченко. «Больные размещены были на стульях и скамьях, поставленных у стен комнаты таким образом, что средина комнаты осталась свободной. Несмотря на предвзятое мое убеждение, больные на меня решительно не произвели удручающего впечатления. Напротив, я видел, что они сильно заинтересованы предстоящим увеселением: разговоры и смех слышались среди них».

1930-е. Обед.

Потом вышел гармонист. Проиграв несколько маршей, резко перешел на народную камаринскую. Это стало сигналом к общему веселью.

«Без просьб, без подталкиваний, буквально сорвалось с мест несколько пар мужчин и женщин, и все это затопало, отдалось танцу. К ним присоединялось все больше и больше танцующих. Они сами по себе разделились на пары и танцевали, как говорится, до упаду. Ни криков, ни одной вульгарной выходки я не видел. Когда гармонист смолк, то некоторых танцующих это не остановило: они продолжали пляску».

1930-е. Танцы.

При этом, по словам журналиста, «служебный персонал больницы во главе с доктором Н. К., принимал самое горячее участие в этом веселье. Забота, ласковое отношение к больным проглядывало на каждом шагу, все слилось в одно целое, нераздельное, и трудно было сказать, кто был там старший и кто младший. В продолжение трех часов моего пребывания я не заметил ни резкого, ни нетерпеливого отношения к больным. Напротив, всюду проглядывали кротость, заботливость, терпение».

1950-е. Больничный театр.

Концерт, добавим, был шефским – приглашенные музыканты приехали бесплатно из города. Свободных денег на подобные развлечения у доктора Каменева не имелось.

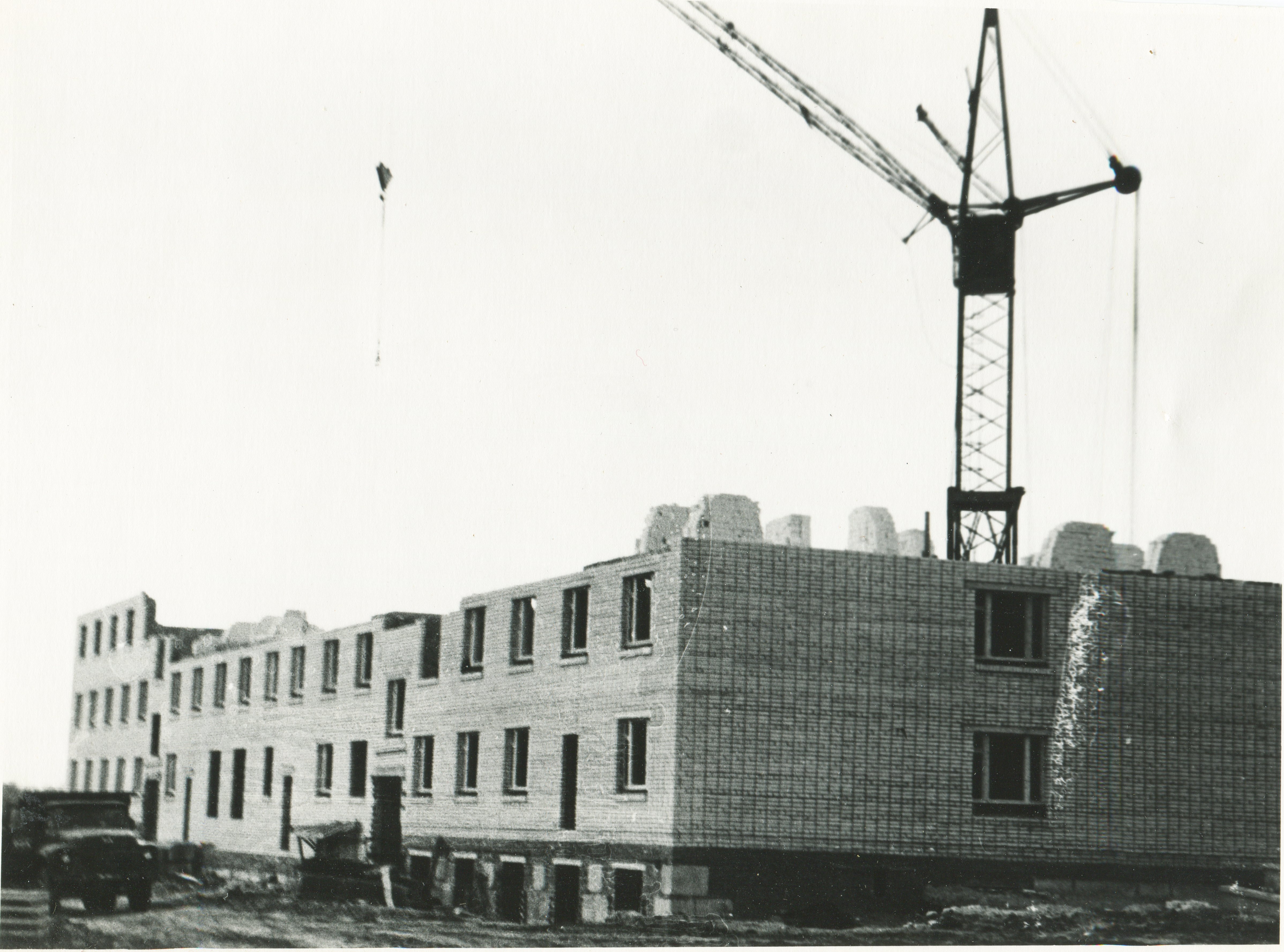

Начало 70-х: строительство новых корпусов.

Почетный врач Тульской губернии, статский советник Н. П. Каменев вышел в отставку по состоянию здоровья и переехал в Москву, где ему была назначена персональная пенсия. А после 1917 года у больницы началась новая история.

В статье использованы материалы, собранные врачом-психиатром Иваном Ильиным.